2021年のシリーズB調達から4年。国内有数のコミュニティプラットフォームとしての地位を確立したコミューンは、この度シリーズCラウンドで総額55億円(第三者増資割当40億円、ベンチャーデット15億円)を調達し、「信頼起点経営」を軸に事業領域を広げつつある。

事業の拡大に伴い、顧客や組織、そして経営のあり方にも大きな変化が求められてきた。なぜコミューンは数々の壁を乗り越え、進化を遂げることができているのか。コミューン代表の高田優哉氏と、7年間にわたり伴走してきたファーストライト・キャピタル代表の岩澤脩が語る。

ツールを提供する会社から「信頼起点経営」を支援する会社へ

──まずはこの4年間を振り返ってみていかがでしたか?

高田:

前回資金調達を発表した2021年9月以降、MRRが600%成長するなど、シリーズBまでに培ってきた強みが真価を発揮した4年間でした。

「コミュニティを簡単に作り、効果的に運用できる」というソフトウェアとしての強みは、明確なビジョンを持つお客様にとってベストな選択肢であり、日本国内では「コミュニティをやるならコミューン」と選ばれるプラットフォームとしての地位を確立できたと感じています。

一方で、シリーズB以降は新たな課題にも直面しました。お客様に明確なビジョンや投資意思がない場合には価値を十分に発揮することができず、「must have ではない」と判断されてしまうケースもあったんです。私たち自身、コミュニティの意義や事業インパクトを伝えきれない場面もありました。

この経験を経て、私たちは「コミュニティツールを提供する会社」という枠を超え、信頼起点経営というビジョンを掲げる方向へシフトしました。ツールの提供にとどまらず、コミュニティ成功のための運営支援まで含めたBPaaS(Business Process as a Service)として提供することで、実現できる価値の幅を大きく広げることができたのです。

揺るがない「顧客起点」への回帰が、組織と事業の進化を導いた

岩澤:

この4、5年間マクロ環境なども厳しい中で、高田さんやチームの変化も大きかったように見えます。

まず一番印象的だったのは、高田さんご自身の経営者としての意思決定の質の変化です。以前は「何をするか」という意思決定に時間をかけていた印象でしたが、今は判断の軸がとてもシンプルで、常に顧客起点に立脚している。その結果、意思決定のスピードも質も格段に上がりましたよね。

高田:

マクロ環境や金融市場の変化によって、拠り所にしていた前提が崩れ、何を信じればいいのかと迷った時期もありました。その中で唯一揺るがなかったのは「お客さま」だったんです。「お客さまが何に困っているのか」「私たちのどこに価値を感じているのか」だけは常に確かです。顧客起点に立ち返ることで、何をすべきかがクリアになりました。

その中で経営スタイルも変え、「選択と集中」を徹底するようになりました。以前はすべて取ったほうがいいと考えていましたが、投資領域を「止める・緩める・加速する・始める」の4つに分類し、メリハリをつけました。当初は「止める・緩める」という決断をすることに経営力のなさを感じて葛藤しましたが、「中長期視点でチャンスを捉えるなら、今は我慢するほうが全体のチャンス量を最大化できる」という岩澤さんからのアドバイスで、痛みを伴う意思決定も経営者の仕事だと捉え直すことができました。

リーダーシップのスタイルも、トップダウン型からの転換を図りました。指示型リーダーが有効なのは、未来が非常に明確に見えているときです。創業初期は自分の視野の範囲や市場環境が安定していたため、自分が最も状況を理解し、指示を出すことでうまく回っていました。

しかし、前提条件が大きく変化し、顧客数や組織規模が拡大する中で、自分だけですべてを見切れる状況ではなくなった。しかも変化の兆しは、顧客やエンドユーザーに最も近い現場でまず現れる中で、自分がその場にいない以上、「自分が一番分かっている」という前提は崩れます。そのため、トップダウン型から、組織と人の可能性を引き出すハイブリッド型のアプローチに切り替えました。

岩澤:

おっしゃる通り、組織全体にも変化があったと思います。特に経営チームの強化は印象的でした。創業当初は3人の創業メンバーがカルチャーの源泉でしたが、今では事業責任者の方たちが、カルチャーやバリューを自分ごととして体現するようになった。彼らが「自分たちはどうコミューンの価値を広げるのか」と模索するプロセスを経て、カルチャーが組織全体に浸透し、自律駆動型のチームへと進化してきたのだと思います。

高田:

自律駆動型チームへの過渡期は非常に難しかったです。現場からは早い指示を求める声がある一方で、リーダー層は自ら考えて行動してほしいと考えていました。そのため、両者の間にギャップが生じる時期もありました。

そこで私たちは、バリューである「超本質主義」「チームコミューン」「インテグリティ」を具体的な行動に落とし込み、「How Commune Works」という21の行動指針を策定しました。単なるスローガンではなく、一人ひとりが自律的に体現できるようにしたんです。

岩澤:

こうした高田さん自身の意思決定の質の変化と、経営チームの強化で「脱SaaS」を実現してきたと思います。前回投資した頃、コミューンは「コミュニティサクセスプラットフォーム」「SaaS」という土俵で戦っていました。しかし、この4年間で顧客側の経営において「信頼起点経営」の重要性が急速に高まり、お客様のニーズや課題そのものが多様化していきました。チームの成熟によりそうした顧客の多様な課題解決に応える存在へと進化していった(= 脱SaaS)と思います。

高田さんの意思決定が変わり、事業が多角化し、それを担える執行役員が登場してきた。小さなユニットごとに自分たちが経営者として動かざるを得なくなる。その過程で創業者3人が体現していたカルチャーやバリューを、チームの中で自分ごと化していく。そうした循環が生まれたことで、むしろバリューがより広がっていったと感じています。

高田:

当たり前のことですが、自分が決めているかどうかよりも、事業がうまく行っているかどうかの方が大事なんですよね。「レスポンシビリティ(responsibility)」と「アカウンタビリティ(accountability)」という考え方があります。レスポンシビリティとは、自ら業務を遂行することに責任を持つこと。一方でアカウンタビリティとは、自分が遂行していない業務であっても、結果や判断に対して最終的な説明責任を負うことです。

これまでのキャリアではレスポンシビリティだけを担ってきましたし、起業後も誰よりもレスポンシビリティを果たすことこそがCEOの役割だと考えていました。しかし、取締役である以上はレスポンシビリティだけでなく、アカウンタビリティの視点を大事にすべきだというフィードバックを岩澤さんからいただいて。「ああ、これが経営なのか」と納得すると同時に、「これは非常に難しいことだ」とも感じました。これができるようになると、一気に創発的な活動が広がり、ソリューションの数も飛躍的に増えていくのだと思います。

グローバルスケールで信頼起点経営を支援する

──今回のリリースで、今後の注力ポイントとして「「信頼」への投資対効果を「定量化」するプロダクトの開発」「「信頼」を構築し、「事業成果に転換」するプロダクトの開発」「「信頼起点経営」を実現するフルファネルサービスの展開」の3つを挙げられました。こちらをもう少し詳しくお伺いできますか?

高田:

まず前提として、今回の資金調達にあたり、私たちには2つの道がありました。

1つは、日本国内で「コミュニティサクセスプラットフォームNo.1」としての立ち位置をさらに強化し、収益性を高める道。この場合は必ずしもエクイティファイナンスを行う必要はなく、堅実に成長していく選択肢でした。

もう1つは、日本発のSaaS企業にとどまらず、グローバル規模で「信頼起点経営」を支援できるパートナーになる道です。これは大きな変革・成長を伴いますが、私自身が起業した原点——社会課題を解決したいという想いに照らすと、迷わずこちらを選ぶべきだと確信しました。岩澤さんから「経営者として本当にどちらを目指したいのか。制約を取り払って、自分のパッションはどこにあるのかを考えてみてはどうか」という問いかけが原点に立ち返るきっかけになりました。

社内でも「本当にそちらの道を選ぶのか」という議論はありましたが、解決すべき壁が大きいほど社会的意義も大きく、結果として必ずファイナンシャルの成果も伴うと考え、私たちは「グローバルスケールで信頼起点経営を支援する」という道を選びました。

その実現に向け、変わらなければならない点が2つあります。

1つ目は顧客・従業員との信頼を事業成果に転換するソリューションを拡大していくこと。

これまで私たちは「コミュニティソフトの提供」を強みに成長してきました。しかし、コミュニティは熱量の高い一部の参加者にしか届かず、そこで生まれるUGCも磨かなければ「価値の原石」にすぎません。また、生活者のすべてがコミュニティに参加するわけではなく、より日常的な顧客接点にも価値を届ける必要があります。

さらに顧客体験(CX)を追求すればするほど、従業員体験(EX)が不可欠であることに気づきました。どんなにマーケティングを強化しても、実際に接客やサービスを提供する従業員体験が整っていなければ、顧客満足やロイヤリティは生まれません。EXとCXは表裏一体であり、両輪を回すことが信頼の源泉になるのです。

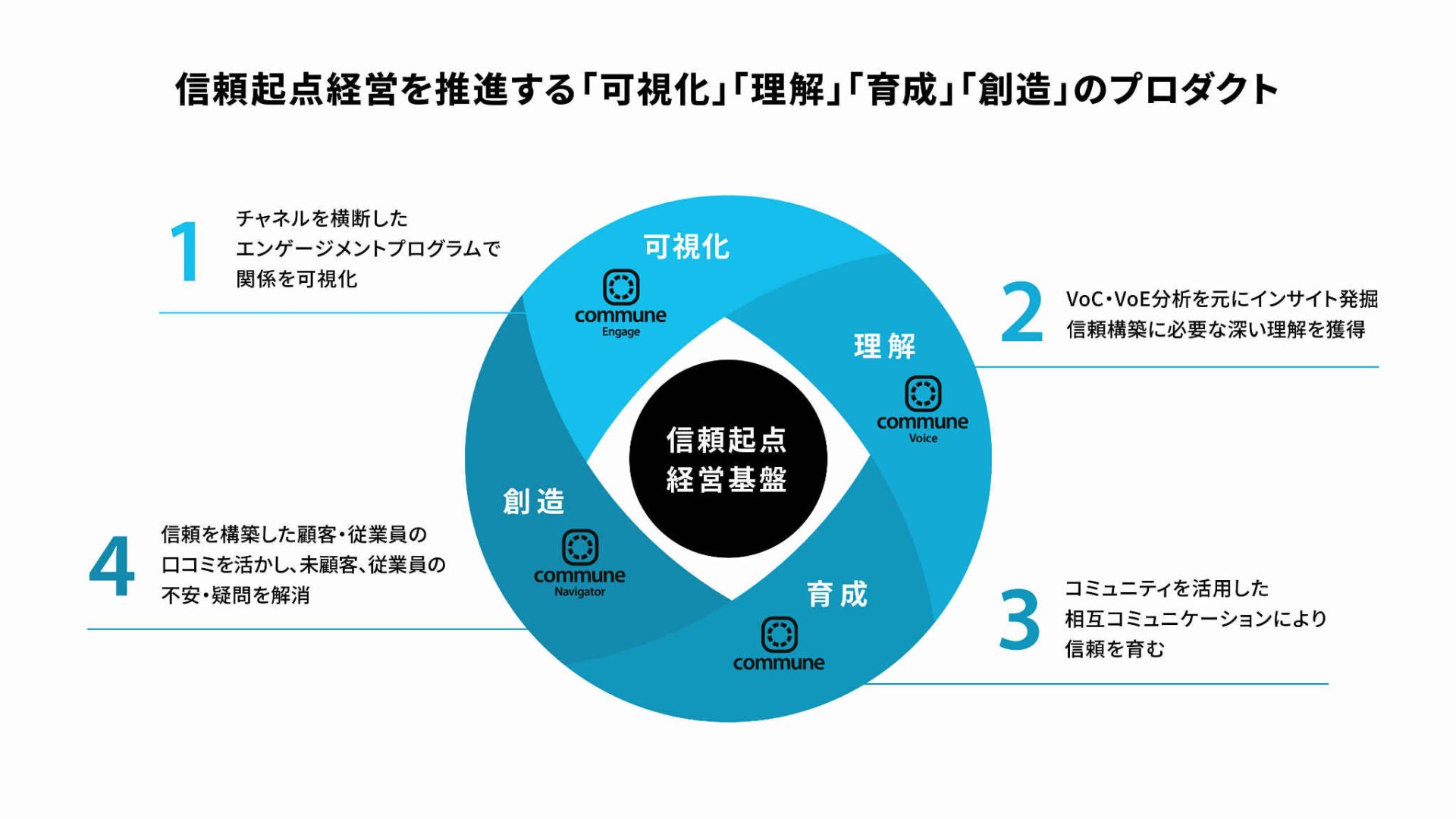

その実現に向けて、コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」を中心に、つながりを可視化・理解・育成・創造する4つのソリューションと、3つのデータ基盤の開発を進めています。オンライン・オフラインを問わず、顧客と従業員双方の接点に価値を届け、信頼を力に変える仕組みを提供していきます。

2つ目は「信頼起点経営」を実現するフルファネルサービスの展開です。

ソフトウェアは私たちの源泉であり続けますが、あくまでツールでしかなく、知見やリソースが不足すれば価値を発揮できません。これまでは「こう運用すれば良い」と気づきながらも、運用はお客様任せになっていました。そこで私たちは、ソフトウェアと運用支援を一体で提供しています。

岩澤:

まさにここは、日本のSaaS業界全体の課題感でしたよね。課題の特定やプロダクトの開発までは進んでいるのに、最終的にはエンドユーザー側のリテラシー不足やリソース不足で理想の世界観を実現できず、結果的にチャーンしてしまうケースが多かった。コミューンはそこをプロダクトと伴走支援の両輪で解決しようとしているのが大きな特徴だと思います。

高田:

おっしゃる通りです。コミュニティ運営には唯一の正解がなく、トーン設定、インセンティブ設計、イベント頻度など無数の選択肢があります。だからこそ、2018年から蓄積してきた膨大なデータと成功・失敗の知見を活かし、お客様の理解を補完しながら最適な運営を伴走できる点に私たちの強みがあります。

さらに、フルファネルサービスを提供する中で、グローバル展開の加速も必要不可欠です。

2022年に一度海外展開に挑戦しましたが、当時は投資を抑え日本事業に集中しました。そして2024年夏から再び米国を拠点に事業開発を進めています。背景には、お客様の多くがグローバル企業であるという事実があります。お客さまの海外売上比率が高い中、日本国内だけで完結する支援では限界があると痛感しました。私たちが「海外に行きたいから」ではなく、お客様に本当に価値を届けるために必然的に選ぶべき道でした。

岩澤:

最初にグローバル展開を言い始めた頃は「創業期からやるべき」という“べき論”からの挑戦でした。しかし今は違います。信頼起点経営を実現しようとすれば、必然的に海外市場が隣接して入ってくる。だから海外事業は、もはやお客様へのソリューションの一部として不可欠になっていますね。

経営者としての変化が問われるシリーズC

──高田さんと岩澤さんがご一緒してからもう7年目となりますが、それぞれ印象が変わった部分はありますか?

岩澤:

高田さんについては、変わったポイントと変わっていないポイントが、とても明確にあると思います。

まず変わったところは、やはり高田さんの経営者としてのレベルアップです。この4年間で最も大きな変化があったのではないでしょうか。先ほども少し話しましたが、厳しい意思決定も含めて実行できるようになり、その一方で意思決定の原理原則は「信頼起点経営」というシンプルな判断軸に整理されました。これにより、チームマネジメントや新規事業の進め方、あるいは事業の撤退といった難しい決断もできるようになったのが大きな進化だと思います。

一方で、ブレていないポイントもあります。それは「ステークホルダーとの約束を守り抜くこと」と「掲げた目標を必ず達成すること」。これは6年前から今まで一貫しています。

今回のファイナンスでは、シリーズA以前からの我々、そしてシリーズAから投資しているDNX VenturesさんがCo-Leadとして組成しています。既存投資家が、ブリッジではなくシリーズCの正規ラウンドでリードを取るのは、まさに高田さんとコミューンへの信頼の証だと思っています。

高田:

この7年間、岩澤さんとは毎週話しているのですが、変わらず常に味方でいてくれました。VCは利害関係者でもあるので、定義上ずっと味方でいるのは簡単ではないはずですが、岩澤さんはプロフェッショナルとして最大のリターンを目指しながらも、起業家に伴走し、信頼される存在であろうとしてくれている。だからこそ、私は経営者として孤独を感じたことがあまりありません。

そしてシリーズBまでとそれ以降で変わったと感じたのは、私への向き合い方です。以前はより “コト”に向いていて、まるでオペレーションチームの延長のように、ともに課題解決に取り組んでくれました。しかしB以降は、課題そのものよりも “私自身”に向き合うようになった。私の成長を促すことが、結果的に会社全体の成長を加速させると考えてくださっているのだと思います。

岩澤:

スタートアップがシリーズBからC、CからDへと進む中で、生存率は64%、52%と下がり、ここを突破できる企業は3分の1しかいません。私はこのフェーズを、経営者が一番変化しなければいけないフェーズだと考えています。個の力だけで戦えるのはBまで。C以降は権限移譲やチームの力を最大化できるかが問われる。そういう意味で、成長に応じて変化する力が非常に大きかったと感じます。

──今回、岩澤が社外取締役に就任しましたが、7年目を迎えたこのタイミングでなぜこの意思決定をしたのでしょうか。

高田:

これまで最も近い応援団であり、経営アドバイザーとして伴走いただいてきた中で、一歩進んで「ドライバーズシート」に座っていただくことが、企業価値の最大化やビジョン実現に直結すると考えました。

取り決めがあったわけではなく、岩澤さんという“個人”に参画していただきたい、という想いからの意思決定なので、もし資本関係がなかったとしても社外取締役就任をお願いしていたと思います。社外取締役の方々には、組織を代表してではなく、あくまで個人としてコミューンと向き合っていただいているからです。

岩澤:

初期から共に走ってきた関係だからこそ、父親と息子のような関係から、監督と選手のような関係に移っていく感覚があります。私自身も、立場の帽子をかぶり替えながら、役割を明確にしつつ関わっているところです。

高田:

就任いただいて本当に良かったと思っています。もちろん時には厳しい意見や相違もありますが、冷静に立ち返るとそれこそが自分が求めていたこと。会社をより良くし、社会に役立つために最適な意思決定をするには、自分と同じ熱量を持ち、知見や経験を備えた方が同じテーブルにいることが何よりの幸せです。

以前は「取締役会って形式的なものでは?」と正直思っていた時期もありましたが、今はまったく違います。意思決定の質が大きく変わり、執行のあり方までもが進化していると実感しています。

あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる

──最後に今後の展望について教えていただけますか?

高田:

私たちが目指す未来は、単にコミュニティを運営する仕組みを提供することではありません。信頼を起点に、顧客と従業員、そして企業と社会をつなぎ、「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」ことです。

これからの世界では、企業が何を売るか以上に、「どのように信頼を築き、守り、広げていくか」が問われます。私たちはテクノロジーと人の力を掛け合わせることで、信頼を目に見える資産に変え、それを成長のエンジンにできる未来を実現したいと考えています。

その挑戦は、日本から世界へと広がっていきます。国や文化を超えて「信頼」が共通の価値として機能すれば、経済だけでなく社会のあり方そのものも変えていけるはずです。

私たちは、その新しいスタンダードを創り出す担い手でありたいと考えています。

岩澤:

コミューンが歩んでいく次の章は、まさに「信頼が社会を動かす時代」を切り拓く挑戦だと思っています。コミューンは単に「信頼」を掲げるのではなく、自らが信頼起点経営を実践し、その姿勢を事業や組織運営に反映してきました。だからこそ顧客からの支持を集め、長期的な成長を続けているのだと思います。これからはその価値を日本から世界へと広げ、「信頼を資産に変える」新しいスタンダードを示してくれると期待しています。

編集:石野瑠衣 | ファーストライト・キャピタル PR

撮影:稲垣純也

2025.9.5

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!