はじめに

日本のサイバーセキュリティ産業は、これまで限定的な市場と見なされてきました。しかし、2024年7月の「国家サイバー統括室」発足により、その状況はまさに激変する可能性があります。

国の防衛戦略の大きな転換点となるこの組織の発足は、スタートアップエコシステムにどのような変化をもたらすのでしょうか。ベンチャーキャピタル(VC)の視点から、これから本格的な成長期を迎えるサイバーセキュリティ市場の魅力と可能性を解説します。

※この記事は、ポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第7回をもとに作成しました。番組では、サイバーセキュリティ産業の未来について詳しく語っています。ぜひお聴きください。

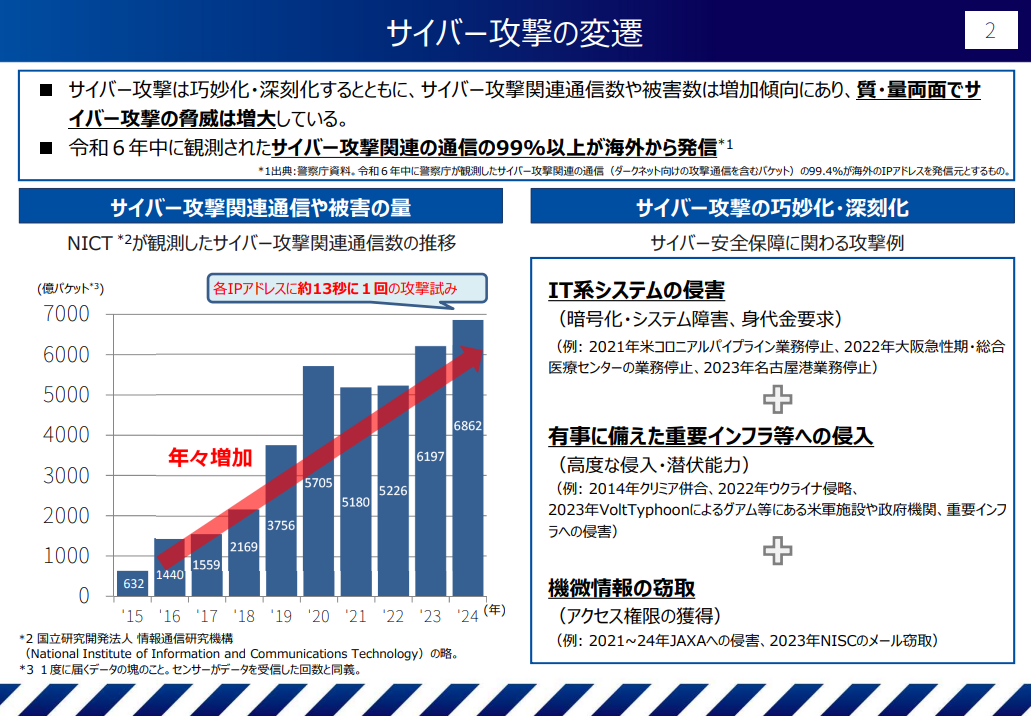

13秒に1回攻撃される日本の現実 [02:40-07:16]

日本は2024年だけで、6800億回ものサイバー攻撃を受けています。これは10年前の10倍の規模であり、時間に換算すると「13秒に1回」攻撃されている計算です。そして、その99.4%が海外からの攻撃です。

これは映画の中の話ではありません。2022年10月には大阪急性期・総合医療センターが攻撃を受け、手術の延期や救急搬送の停止といった、人命に直結する深刻な事態に陥りました。2023年の名古屋港への攻撃では、日本の物流機能が丸2日間完全に麻痺しました。

かつてサイバー攻撃は個人のハッカーによるものが主でしたが、今はその脅威の質が全く異なります。 数千から数万人規模の専門部隊を持つ国家が、その戦略に基づいて仕掛ける組織的な攻撃が、もはや日常化しているのです。

内閣官房「サイバー対処能力強化法及び同整備法 説明資料」より

「能動的サイバー防御」へ:国家戦略の歴史的転換 [07:17-08:39]

こうした脅威に対し、日本の防衛戦略は歴史的な転換点を迎えます。従来の「攻撃されてから対処する」受動的な防御から、攻撃の兆候を察知し、その源泉を無力化する「能動的サイバー防御」へと舵を切ったのです。2027年からの本格運用を目指すこの新戦略は、国家サイバー統括室が司令塔となります。

具体的な取り組みとしては、以下が挙げられます。

- 攻撃元サーバーの無力化

大量データを送りつけてシステム麻痺を狙うDDoS攻撃などの指令サーバーを特定し、無力化する。 - マルウェア配信源の遮断

ウイルスを拡散するサーバーへの国内からのアクセスを能動的に遮断する。 - 詐欺サイトの閉鎖

フィッシング詐欺サイトなどを発見次第、その運営サーバーを無害化する。

国の本気度を示す「人材」と「法律」という二本柱 [08:45-11:36]

今回の国家戦略が、単なるスローガンで終わらないことを示すのが、「人材」と「法律」への具体的な投資です。

まず「人材」については、サイバー防衛に関わる人員を現在の800人から、2027年までの5年間で4000人へと5倍に増員します。さらに、特に優秀な人材には年収2300万円という、事務次官レベルの破格の待遇を提示しています。これは従来の公務員の給与体系を大きく超えるもので、国としての並々ならぬ本気度がうかがえます。

次に「法律」の面では、2025年5月に「サイバー対処能力強化法」が成立しました。これにより、電力、水道、銀行といった重要インフラを担う事業者(15業種249社)に対し、サイバーセキュリティ対策の実施と報告が法的に義務化されたのです。違反した場合には罰金も科されます。これまで「やった方がいい」という努力目標だった対策が、「やらないと法令違反」へと変わったことで、企業のセキュリティ投資は今後、大幅に増加することが確実視されています。

官民連携で生まれる新たなエコシステムと市場 [11:37-12:37]

今回の戦略のもう一つの柱が、強力な官民連携です。2026年秋には、政府が持つ脅威情報を民間に提供する「官民協議会」が始動し、これまでになかったレベルでの情報共有が実現します。

さらに、英国の「リボルビングドア制度」を参考に、官僚と民間企業の専門家との人事交流も活発化します。これにより、スタートアップが持つ専門知識が、国の政策立案に直接活かされる道が開かれます。4000人を超える政府の人材増強は、政府調達市場の飛躍的な拡大を意味し、従来のSIerだけでなく、専門性の高いスタートアップへの需要シフトが加速するでしょう。

一方で、「能動的サイバー防御」には通信の監視などプライバシー侵害への懸念も伴います。これに対しては、独立した監督機関として「サイバー通信情報監理委員会」が設置され、権力の濫用を防ぐためのチェック機能が組み込まれています。

スタートアップにとっての巨大なチャンスと成長領域 [14:42-16:22]

アメリカでは2024年、サイバーセキュリティ分野のスタートアップが約1.7兆円もの資金を調達したのに対し、日本の同分野への投資額は圧倒的に少ないのが現状です。しかし、今回の国家戦略への転換は、日本のスタートアップにとって巨大なビジネスチャンスの到来を意味します。

- インシデント対応

実際に攻撃が発生した際に、被害を最小限に抑え、迅速に復旧するためのシステムやサービス。 - OTセキュリティ

工場の生産ラインなど、産業制御システム向けのセキュリティ。製造業大国である日本の強みを活かし、世界市場をリードできる可能性があります。 - ゼロトラスト

「信頼しない」ことを前提に、すべてのアクセスを検証するセキュリティの考え方。 - LLMを活用したSOC自動化

AIを用いて、24時間365日の監視を行うセキュリティオペレーションセンター(SOC)の運用を自動化する技術。

VCの視点:国家が成長を保証する「産業の幕開け」 [16:32-17:55]

今後の成長が特に期待される領域は以下の通りです。

私たちベンチャーキャピタルの視点から見ると、今回の国家サイバー統括室の発足は、まさに「産業の幕開け」を告げる極めて重要なシグナルです 。これまで不確実性の高い成長分野と見なされてきたサイバーセキュリティが、国家戦略の中核に明確に位置づけられたことで、投資対象としての魅力が格段に高まりました。

また、ランサムウェア攻撃に対する「身代金」の支払いも、欧米では禁止・制限される方向です。つまり、企業は「被害を受けてからお金で解決する」という選択肢を失いつつあり、攻撃を未然に防ぐ「予防的防御」への投資を、これまで以上に強化せざるを得なくなるのです。

おわりに

国家サイバー統括室の発足は、日本のサイバーセキュリティ産業が、「不確実な成長分野」から「国家戦略に基づく確実な成長分野」へと移行する、歴史的な転換点です。

これまでと大きく違うのは、法律の整備や政府の具体的な行動計画によって、今後のビジネスチャンスが以下のような明確なタイムラインとして具体的に見えている点です。

- 短期(〜2026年)

重要インフラ事業者249社の法定義務化に伴う、大規模な需要の発生。 - 中期(2026年秋〜)

官民協議会の始動による、情報共有プラットフォームなどの新たな需要。 - 長期(2027年〜)

「能動的サイバー防御」の本格運用に伴う、最先端技術への需要。

政府による4000人規模の人材投資と年収2300万円という破格の待遇は、国がこの分野の成長を保証しているに等しいと言えます。起業家の方々には、この巨大な追い風を捉え、サイバーセキュリティ分野への挑戦をぜひ検討していただきたいと思います。VCとしても、政府からの強力な「お墨付き」を得たこの市場の立ち上がりを重要な投資機会と捉え、積極的に関与していきます。

※この記事は、ポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第7回をもとに作成しました。番組では、サイバーセキュリティ産業の未来について詳しく語っています。ぜひお聴きください。

執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー

編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム

2025.9.1

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!