はじめに

「防衛テック」と聞いて、どのようなイメージを持たれるでしょうか。日本では長らく慎重に扱われてきたテーマですが、今、世界のスタートアップ業界では、この分野に巨額の資金が急速に流れ込んでいます。

アメリカで自律ドローンを開発するAnduril(アンドゥリル)社は、2025年6月に企業価値4.6兆円で3,800億円を調達。自律パイロットの技術を有するShield AI(シードルAI)社は企業価値8,000億円で360億円を調達しました。なぜ今、防衛テックにこれほどの資金が集まるのでしょうか。そして、日本はこの世界的な潮流にどう向き合うべきなのでしょうか。今回は、防衛テックの現状と、日本のスタートアップが持つ可能性について考えていきます。

※この記事は、ポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第6回をもとに作成しました。番組では、防衛テック業界についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

なぜ今「防衛テック」なのか?デュアルユースという新しい潮流[02:28-06:10]

防衛テックが急速に注目される背景には、緊迫化する国際情勢があります。各国が自国を守るための技術を自ら開発する必要性が高まる一方、従来の巨大防衛産業だけでは、その技術開発のスピードに追いつかなくなってきたのです。

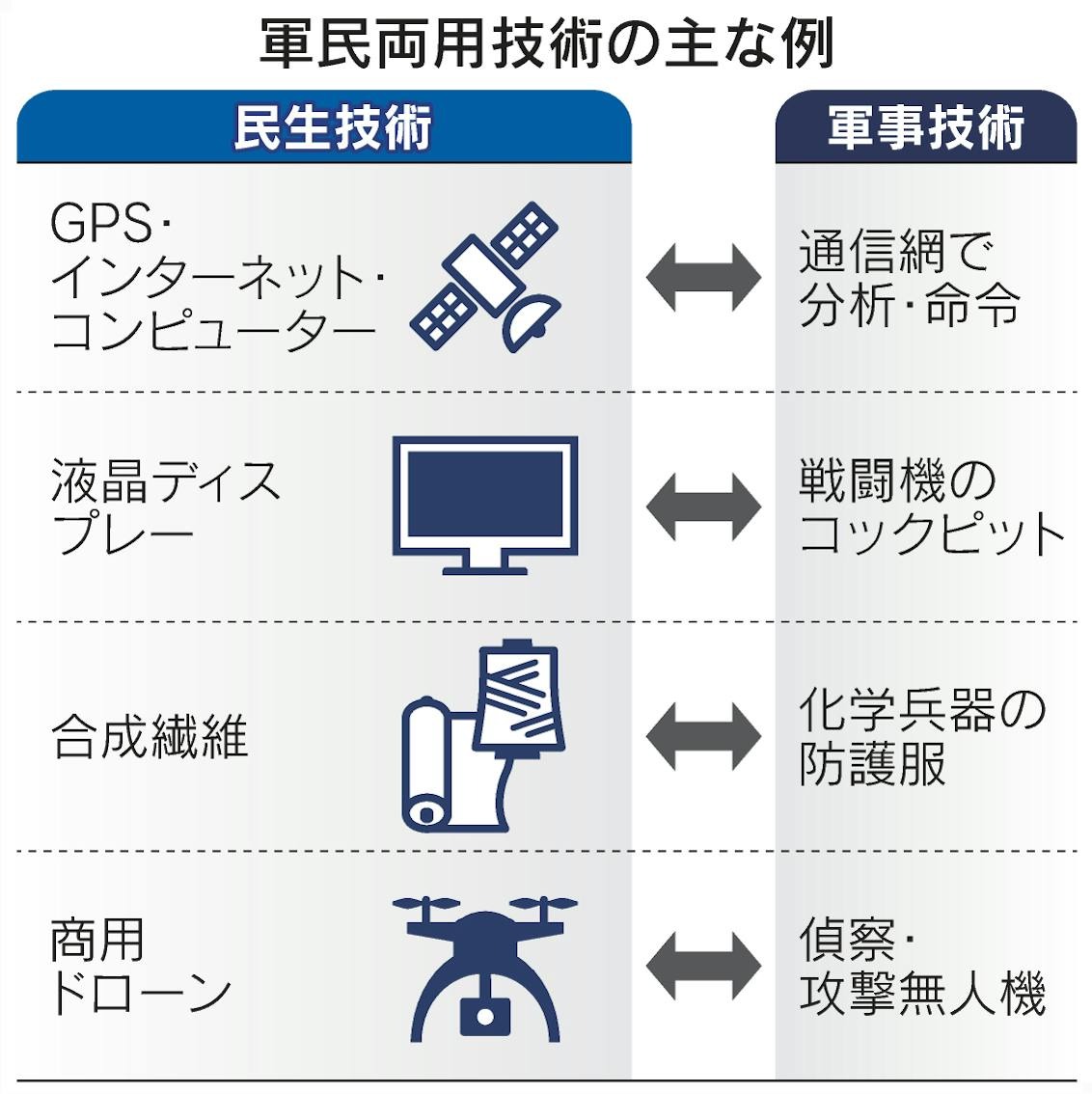

ここで重要になるのが「デュアルユース(軍民両用)」という考え方です。これは、民間と防衛のどちらでも利用できる技術を指しますが、重要なのは、民間のスタートアップが持つ最先端技術を防衛分野にも活用するという流れにあります。例えば、農業や物流で活躍するドローン技術は、そのまま防衛用途に転用可能です。サイバーセキュリティ技術は、民間企業の情報資産を守ると同時に、国の安全保障にも貢献できます。

日本経済新聞「軍民両用(デュアルユース)とは ネットやGPSなど多岐に」より

このデュアルユースの発想により、スタートアップは特定の防衛需要や国際情勢に過度に依存することなく、より広い市場で技術を展開できるのです。実際にアメリカでは、OpenAIやGoogleといった主要テック企業が国防総省とAI開発契約を締結しました。これは、最先端AIが「国家安全保障の重要技術」と位置づけられ、技術そのものが安全保障の中核になりつつあることを示しています。

日本の防衛産業で起きている変化[03:17-04:19]

実は、日本でもこの2年間で大きな変化が起きています。

2023年に「防衛装備移転三原則」の運用指針が改正され、2024年には日本・イギリス・イタリアで共同開発する次世代戦闘機(GCAP)の第三国への輸出が解禁されました。これは、従来の武器輸出に関する原則からの歴史的な転換点です。この変化の背景には、日本国内だけの閉じた市場で防衛技術を開発・生産することが、コスト面で限界に達しているという現実があります。市場を世界に広げることで規模の経済により開発コストを抑制し、技術開発を効率化する狙いです。

さらに2024年末には、防衛省傘下に「防衛イノベーション技術研究所」が設立されました。これは、米国のDARPA(国防高等研究計画局)のように、民間の革新的な技術を防衛分野に取り込むための司令塔となる組織であり、日本の防衛戦略が新たな段階に入ったことを示しています。

アメリカの防衛テック革命:起業家・専門家・VCが創る新産業[08:23-11:02]

アメリカの防衛テック革命を象徴するのが、Anduril社です。創業者は、VRヘッドセット「Oculus」を開発しMeta社に買収されたパーマー・ラッキー氏。彼のようなテック業界で成功した起業家が、軍事技術や国防総省の経験者とタッグを組んで創業するケースが急増しています。

この動きを加速させているのが、VCの存在です。世界トップクラスのVCであるアンドリーセン・ホロウィッツは、「アメリカン・ダイナミズム」というキーワードを掲げ、防衛テックへの投資を積極的に推進しています。テック起業家、防衛専門家、そしてVC。この三者が連携し、ボーイングのような伝統的な巨大企業が主導してきた防衛産業とは全く異なる、新しいエコシステムを創り出しているのです。、株主保護条項などが発動せず、実質的な買収が野放しになってしまっているのです。

日本の勝機は「防災技術」にあり[14:10-17:22]

では、この世界的な潮流の中で、日本のスタートアップにはどのような可能性があるのでしょうか。その答えの鍵は、日本が世界に誇る「防災技術」にあります。

災害大国である日本は、世界でも類を見ない高度な防災関連技術を培ってきました。例えば、ドローンを用いた被災状況の迅速な把握や、パワースーツによる復興支援といった技術は、有事の際の防衛用途にも応用が可能です。実際、家庭用ロボット掃除機「ルンバ」が、もともとは地雷探査技術から生まれたように、日本の災害救助、顔認識、高齢者支援、ヒューマノイドといった多くの民間技術が、防衛分野で活用できる大きなポテンシャルを秘めているのです。

ここで重要なのは、これらの技術は「他国を攻める」ためではなく、あくまで「自国を守る」ための備えとして活用するという視点です。

VCが直面する課題と、避けては通れない議論[18:30-21:08]

VCの立場から見ると、防衛テックへの投資には大きな課題が存在します。多くの投資ファンドの契約(組合契約)には、投資家の意向を反映し、兵器や軍事技術への投資を禁止する条項が含まれているのが一般的です。

しかし、AI、ドローン、サイバーセキュリティなど、現代の基幹技術はすべて軍事転用が可能なデュアルユース技術です。これまではある意味で「見ないことにしてきた」この現実と、どう向き合うかが問われています。

防衛テックへの関与には、倫理的な観点から複雑な思いを抱く方も多いでしょう。しかし、現在の国際情勢を鑑みれば、この議論を避けて通ることはできません。感情論ではなく、国民として防衛費の「効率的な使い方」を追求する冷静な視点が必要です。既存の優れた民間技術を活用し、平和的な用途と両立させながら防衛力を高めていくことこそ、日本らしい防衛テックのあり方なのかもしれません。

おわりに

防衛テックは、好むと好まざるとにかかわらず、世界的に巨大な産業として立ち上がりつつあります。この数年の日本国内の動きは、その大きな潮流に、国として向き合い始めた証左と言えるでしょう。

重要なのは、この変化から目をそらすことなく、倫理、ビジネス、そして安全保障という複数の観点から、社会全体で丁寧に議論を進めていくことです。防衛テックは単なる軍事技術ではなく、私たちの生活を守り、支える技術でもあるからです。今後3年間でこの分野がどう発展し、日本のスタートアップとVCがどのような役割を果たすのか。それは、日本の未来を左右する重要なテーマとなるでしょう。

※この記事は、ポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第6回をもとに作成しました。番組では、防衛テック業界についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー

編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム

2025.8.25

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!