はじめに

「フィジカルAI」という言葉をご存知でしょうか。

「生成AIの次に来る」と世界中で注目を集めている、物理空間でAIを活用する技術のことです。 生成AIが人間の「頭脳」の領域を拡張する技術だとすれば、フィジカルAIは「身体」の領域を担います。 この技術を応用したヒューマノイド(ヒト型ロボット)の開発と導入が、今、世界で急速に進んでいます。

かつて「ロボット大国」と呼ばれた日本の地位は、この大きな変化の波の中で揺らぎ始めています。 この急速な市場の変化に対し、日本のスタートアップはどのような戦略で立ち向かうべきなのでしょうか。

※この記事は、ポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第4回をもとに作成しました。 番組では、ヒューマノイド市場の未来と日本の可能性についてさらに詳しく語っています。 ぜひお聴きください。

驚異的な成長を遂げるフィジカルAI市場 [03:58-07:00]

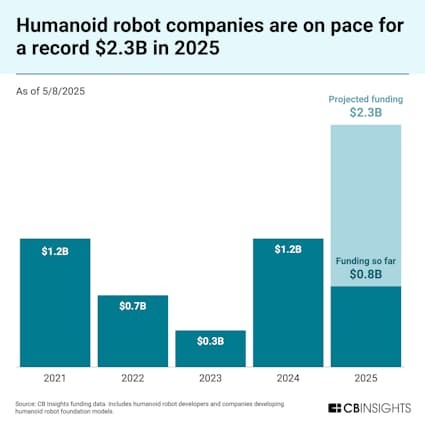

フィジカルAI、特にロボットAI領域への投資は、現在、驚異的なペースで急増しています。 CBインサイトの最新データによれば、この分野への資金調達額は2024年の12億ドルから、2025年には23億ドルへと、わずか1年でほぼ倍増する見込みです。

AI進化で注目集まるヒト型ロボット、25年調達額は23億ドルに

さらに驚くべきは、その長期的な成長予測です。 米シティグループは、10年後の2035年には1,300万体のヒト型ロボットが稼働し、2050年にはその数が6.5億体に達すると予測しています。 これは一つの大国の人口に匹敵する規模であり、地域によっては人間の数を上回る可能性さえ示唆しています。

この市場のもう一つの特徴は、急成長を牽引している企業の多くが、創業からわずか3年未満のスタートアップであることです。 数十億ドル規模の企業価値を持つユニコーン企業が次々と誕生しています。 例えば、Figure AIのような企業では、スターウォーズのC-3POさながらのロボットが、キッチンで協力して果物を冷蔵庫にしまったり、繊細な手の動きで料理をしたりしています。

従来、ロボット開発は大企業の豊富な資金と長期間の研究が不可欠とされてきました。 しかし、生成AIとLLM(大規模言語モデル)の進化がその常識を一変させました。 ロボットの「頭脳」にあたる中核システムを外部のLLMに依存できるようになったことで、スタートアップでも比較的低コストかつスピーディーに開発を進められる環境が整ったのです。

ビッグテックも本格参入、激化する開発競争[07:44-08:24]

この巨大なビジネスチャンスを狙い、スタートアップだけでなくビッグテックも本格的に動き出しています。 Amazon、Apple、Googleはヒューマノイド分野への投資を本格化させており、イーロン・マスク氏率いるTeslaは、年間5,000万体の生産を目指すと発表しています。

アジア企業もこの流れに乗り遅れてはいません。 Samsungがレインボーロボテックスへの投資を実行したほか、Huaweiはロボットを動かすためのOSとも言える「ロボットAI基盤モデル」への投資を行っており、世界中で開発競争が激化しています。

「ロボット大国」日本の現在地と反撃の狼煙 [08:26-09:22]

かつて、日本のアニメを見て世界中の人々がロボットに夢を馳せ、『鉄腕アトム』や『ドラえもん』は日本の代名詞でもありました。 しかし、ヒューマノイド開発の最前線において、日本が一歩遅れを取っているというのが率直な現状です。

この状況に危機感を抱き、日本でも新たな動きが始まっています。 2024年12月、ロボット工学の第一人者である早稲田大学の尾形教授と、AI研究をリードする東京大学の松尾豊教授がタッグを組み、「一般社団法人AIロボット協会」を立ち上げました。

ここには数十社の国内大手企業が参画しており、個別企業で競うのではなく、業界全体が連携する「連合体」として技術基盤を構築し、世界に立ち向かうという戦略を掲げています。 日本の反撃は、まさに始まったばかりです。

米中の対照的な戦略:技術の米国 vs 価格の中国 [11:35-12:21]

現在のヒューマノイド市場では、アメリカと中国が対照的なアプローチで覇権を争っています。

アメリカは、NVIDIAの最新AIチップとOpenAIのLLMを基盤としたソフトウェア技術で世界をリードする「ハイエンド路線」です。 技術的な優位性を武器に、高性能なロボット開発を進めています。

一方の中国は、圧倒的な製造規模と破壊的な価格設定で市場を席巻する戦略です。 安価なEV(電気自動車)のように、機能を特化させたロボットを2万ドル程度の低価格で大量生産し、普及を狙っています。

「高性能・高価格なアメリカ」対「特定機能特化・低価格な中国」という、明確な競争構図が生まれつつあります。

なぜ「ヒト型」なのか?汎用性が生み出す革命 [12:55-13:51]

ここで、「なぜわざわざヒト型にする必要があるのか?」という疑問が浮かびます。 特定の作業、例えば工場のライン作業であれば、従来の産業用ロボットで十分ではないか、と。

その答えは「汎用性」にあります。 ヒト型であることで、人間が活動するあらゆる環境で、多様なタスクをこなせるようになります。 介護の現場で人を支え、製造現場では組み立てから検査までを担う。 車の運転もできれば、物流倉庫で荷物を運ぶことも可能です。 将来的には、教育現場で活躍する未来も考えられます。

これは、かつて電話、テレビ、PCなど、それぞれの機能を持っていた機器がスマートフォン一つに統合されたプロセスと似ています。 この汎用性によって生産台数が飛躍的に増加すれば、一台あたりのコストは劇的に下がり、さらなる普及が進むという好循環が期待されているのです。

日本の勝機はどこにあるか?「課題先進国」という強み [14:56-16:34]

米中の量産競争において、日本が劣勢にあることは否めません。 しかし、日本には独自の勝機があります。 その鍵は、日本が直面する「労働人口の減少」という深刻な社会課題です。

厚生労働省の予測では、今後10年で日本の労働力人口は600万人も減少し、労働力の5人に1人がいなくなると言われています。 従来のAIやSaaS、DXといった技術は、あくまで一人当たりの生産性向上を目的としていましたが、ヒューマノイドは「労働力そのもの」を代替する、より抜本的な解決策となり得ます。

世界で最も速く人口減少が進む「課題先進国」である日本は、裏を返せば、世界で最もロボット導入の必要性が高く、導入への社会的な障壁が低い国とも言えます。 かつての産業革命において、エンジンを発明したメーカーではなく、ユーザーのニーズに寄り添った車を開発したトヨタやホンダのような後発メーカーが世界を席巻したように、後発からでも勝機は十分にあります。 日本の強みである「産業特化型」のスタートアップが、この点で大きな役割を果たします。なぜなら、彼らは各産業の現場が抱える人口減少という具体的な課題を深く理解しており、「どのような場面で、どのようなデータを取得すべきか」という、極めて実践的な知見をすでに蓄積しているからです。この日本ならではの深い産業知見と、ロボットの基盤モデルを融合させることで、世界をリードするソリューションを生み出すチャンスがここにあるのです。

おわりに

フィジカルAIとヒューマノイドがもたらす革命は、単なる技術の進歩に留まらず、私たちの社会構造そのものを大きく変える可能性を秘めています。

日本にとって、この革命の波は、深刻化する人口減少という課題を、新たな成長エンジンへと転換する絶好の機会です。 米中の巨大企業との競争に正面から挑むのではなく、日本ならではの強みを活かした戦略を立て、この歴史的な変化に立ち向かっていくことが、今まさに求められています。

なお、本記事でご紹介したフィジカルAIをめぐる日本の戦略については、以下の記事でさらに詳しく提言しています。あわせてご覧ください。

フィジカルAI戦略 ― 日本はデジタル敗戦を繰り返さないために

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第4回をもとに作成しました。番組では、ヒューマノイド市場の未来と日本の可能性についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2025.8.11

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!

はじめに

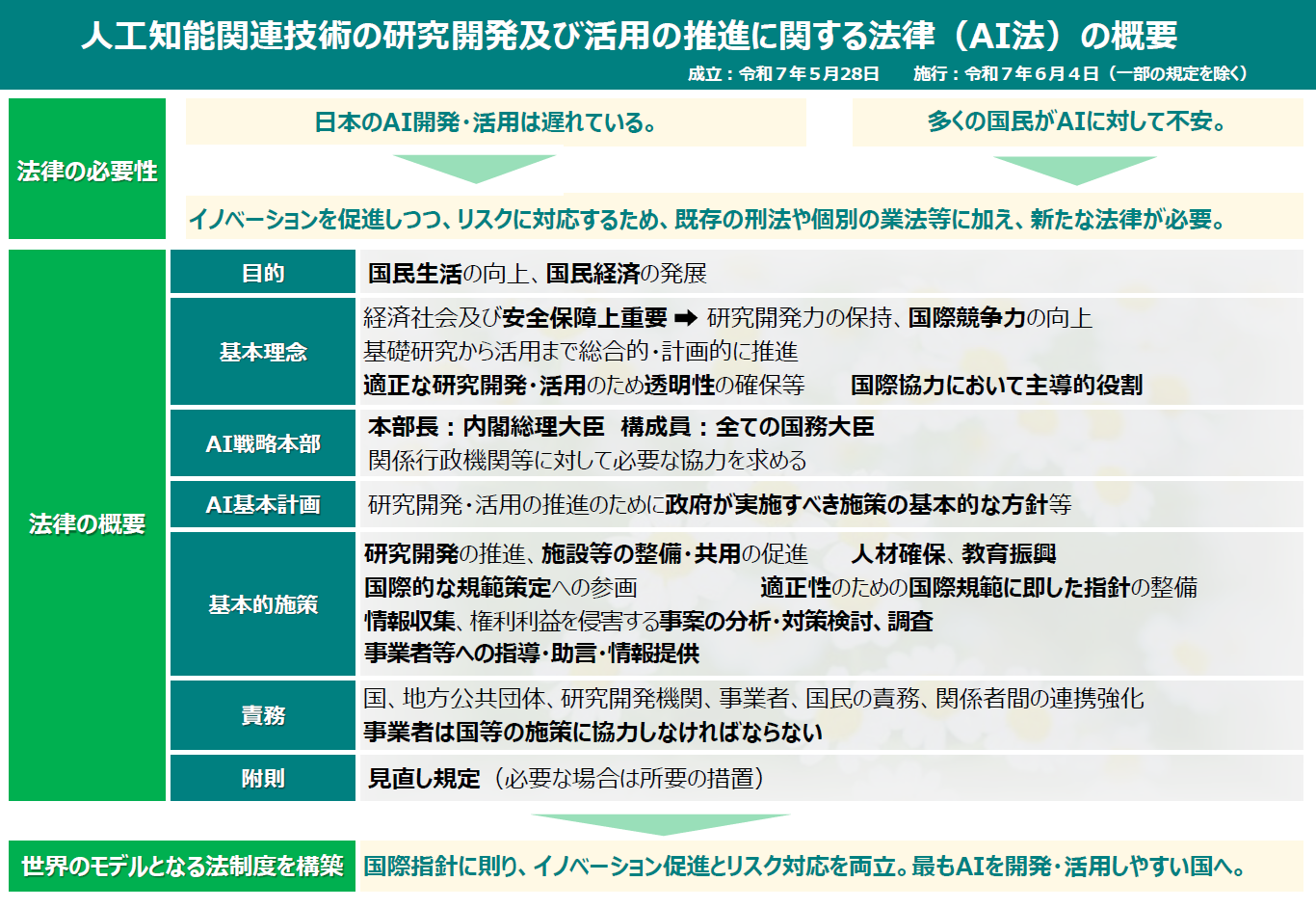

AIをめぐる国際的な競争が激化する中、日本でも2025年6月4日に「AI推進法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)」が公布・施行されました。これまでガイドライン中心の“ソフトロー”にとどまっていた日本のAI政策は、大きな転換点を迎えています。今回のAI推進法により、日本もついに本格的な法制化の段階に入りました。果たしてこの法律は、日本のスタートアップ競争力向上に寄与するのでしょうか。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2 第3回をもとに作成しました。番組では、AI推進法についてより詳しく語っています。ぜひお聴きください。

危機感から生まれた法律 [02:47-06:08]

日本がAI専門の法律を必要とした背景には、「世界との深刻なギャップ」があります。民間のAI投資額で見ると、日本は約9.3億ドルと世界10位前後で、1位のアメリカ(約1,000億ドル)の100分の1以下です。企業の生成AI利用率も、日本は17.3%にとどまり、米欧の9割近い普及率とは大きな差があります。さらに、日本国民の77%が「AIを使うのが不安」と回答しており、企業にとっても技術的な制約よりも「法的リスクが読めない」「何かあったときの責任が不明確」という不安が、導入を躊躇させる主因となっています。

これまでヨーロッパが厳しい規制、アメリカが自由放任という構図でしたが、アメリカもバイデン政権の時に大統領令でAI規制に踏み切り、さらにトランプ政権になってAI規制が安全保障の要素にもなってかなり厳しくなっています。こうした中で、「日本はどういうポジションを取るのか」という問いが生まれていました。

絶妙なバランスを取った日本のアプローチ [08:27-10:25]

今回のAI推進法の最大の変化は、これまで各省庁がバラバラに出していた「お願い」から、政府一体となった法的枠組みに移行したことです。 従来は総務省、経産省、内閣府がそれぞれ違うガイドラインを出していて、企業からすると「どれにのっとって利活用すればいいのかが見えにくかった」という状況でした。

内閣府「AI戦略」より

特徴としては、「推進」と「安全」の両立を目指す“第三の道”を選んだ点にあります。EUのような事前申請や罰金制度など厳格なものではなく、米国のように政権変更でルールが揺らぐものでもありません。内閣総理大臣をトップとするAI戦略本部が基本計画を示し、その枠組みの中で民間企業が自主的に活用できるトップダウン型ガバナンスを採用しました。

ポイントは以下の3点です。

- 罰則は最小限:事前申請を不要とすることで、スタートアップの開発スピードを阻害しません。

- ガイドラインの一本化:総務省・経産省・内閣府のガイドラインを統合し、迷いを解消。

- 介入型セーフティネット:重大事故が起きた場合に国が介入・是正する仕組みを用意。

こうした柔軟な設計により、日本は法的安心感を提供しながらも、イノベーションを止めない環境づくりに成功したと言えます。

スタートアップへの具体的インパクト [10:46-12:15]

社内規定の標準化が加速

企業はAI活用ポリシーを一本化された法的枠組みに合わせて整備できるため、「チャットGPTをどこまで使っていいか」「どのデータは入力禁止か」といった社内ルール策定が容易になります。これにより、中小企業を含む幅広い法人でAI導入が進む見込みです。

開発スピードとデータアクセスを維持

罰則や事前認証がないため、スタートアップは学習データへのアクセスやモデル改良をこれまで通りのスピードで続けられます。特に、電力コストが相対的に低い日本では、生成AIの学習環境としての魅力がさらに高まります。

大企業との連携、海外誘致の拡大

法的“お墨付き”ができたことで、日本企業のAI導入が進むことで、AIスタートアップにとって顧客拡大の機会が大きく広がることが予想されます。また、電力が比較的安く、AIが利活用がしやすい国として海外スタートアップを呼び込む効果も期待されます。

日本は労働人口が減っているので、AI利活用に関してかなりオープンな環境があり、それがこの推進法とセットで注目されるポイントだと思います。

残された課題と今後の注目点 [17:06-19:31]

利用率17%の壁

法整備だけでは、企業や個人が実際にAIを使わなければ競争力は高まりません。法人利用率17%という現状を変えることが必要です。今回のAI推進法で、企業の中でAI活用規定のようなものができて、「ここから先はダメ、ここまでは大丈夫」ということが明確になれば、安心して使いこなせるようになると思います。

ガバナンス要求の詳細

現時点では、スタートアップやAI事業者に求められる情報管理・説明責任のレベルが明示されていません。要求水準が過剰になれば、コスト負担が重くなりイノベーションの足かせにもなり得ます。

おわりに

AI推進法は、日本企業に「安心してAIを活用できる土壌」を提供し、スタートアップにとっては開発速度を維持しながら顧客基盤を拡大できるチャンスを生み出すでしょう。今後はガバナンス詳細の策定と利用率向上が成否を分けるポイントになりますが、日本が「推進と安全」を両立させるモデルケースとなれるかに注目が集まります。

製造業向けや物流向けなど、もともと日本が持っていた強みのある産業で、古くからのデータを活用して新しい取り組みをするスタートアップが次々と誕生し、産業全体の競争力向上につながることを期待しています。そして、それらのスタートアップと共に成長を加速させることが、私たちVCの使命だと改めて感じています。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2 第3回をもとに作成しました。番組では、AI推進法についてより詳しく語っています。ぜひお聴きください。

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2025.8.04

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!