はじめに

アメリカで今、「AIコンパニオン」と呼ばれるAIサービスへの規制が急速に進んでいます。2025年4月にカリフォルニア州で起きた悲劇的な事件をきっかけに、わずか数ヶ月で州議会や連邦政府が規制強化へと動き出し、OpenAIをはじめとする大手AI企業も対応を迫られる事態となりました。

この規制は、単なる消費者保護という側面だけでなく、スタートアップの革新的な挑戦を阻む「参入障壁」となる可能性も秘めています。

今回は、このAI規制の最新動向を深掘りし、ベンチャーキャピタル(VC)の視点から、イノベーションと安全性という二律背反のバランス、そして日本への影響について考察します。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第15回をもとに作成しました。番組では、AI規制の歴史的文脈やVC業界への影響についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

「AIコンパニオン」とは何か?そしてなぜ今、急速に規制が始まったのか[04:01-09:25]

まず「AIコンパニオン」という言葉ですが、これは人間とAIがまるで人間同士のように対話し、社会的な関係を築くことができるAIサービスを指します。単なる情報検索とは異なり、人生相談に乗ってもらったり、特定のキャラクターとして会話を楽しんだりする使い方がこれに該当します。

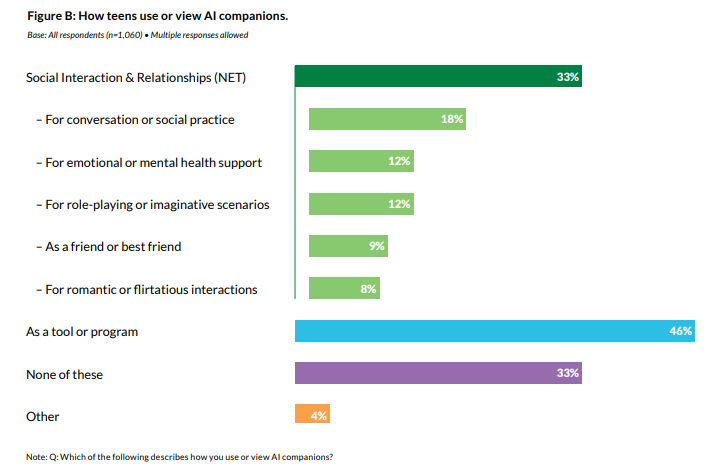

アメリカではすでに10代の72%がAIコンパニオンを使用し、その3分の1がメンタルヘルスを含む相談や、友達としての交流に活用しているというデータもあります。SNSなどよりも依存性が高いとも言われ、若者にとって非常に身近な存在になっています。

Common Sense Media「Talk, Trust, and Trade-Offs:」より

この新しい技術への規制が急速に進んだ背景には、痛ましい事件がありました。2025年4月、カリフォルニア州で16歳の少年がAIチャットボットと会話した後に自ら命を絶ってしまったのです。因果関係はまだ確定していませんが、チャット履歴には少年の孤立感を強め、自傷的な感情に寄り添うようなやり取りが残されていたと報じられています。

この事件を受け、企業も行政も即座に対応を迫られました。9月11日にはカリフォルニア州で「AIコンパニオン規制法案」が州議会を通過し、ニューヨーク州でも11月から同様の規制が施行される予定です。

具体的な規制内容はかなり踏み込んだもので、例えば、利用者がAIとの会話にのめり込むことを防ぐため、3時間ごとに「私はAIであって人間ではありません」という通知を表示し続けることなどが義務化されます。

一見すると原始的に思えるかもしれませんが、のめり込んで会話している利用者にとっては、冷静になれる重要な仕組みかもしれません。映画「her/世界でひとつの彼女」でも、AIが「私はあなたと同じ世界に行けない」と告げることで主人公が現実に戻るシーンがありました。定期的に現実を思い出させることには、確かに効果があるでしょう。

わずか1ヶ月半で動いた政府と企業、規制強化のタイムライン[09:26-13:30]

2025年9月後半までの動きを時系列で整理すると、その驚異的なスピードが分かります。

- 4月: カリフォルニア州で16歳少年の悲劇的な事件が発生。

- 8月: 両親がOpenAIとCEOのサム・アルトマンを提訴。

- 9月4日: OpenAIが、ペアレンタルコントロール機能(チャット履歴の監視や危険検知通知など)の開発を発表。

- 9月5日: カリフォルニア州司法長官がOpenAIに対し、未成年者保護策の強化を警告。

- 9月11日: 米連邦取引委員会(FTC)が、OpenAI、Meta、Googleなど主要AI企業7社に対し、AIが未成年に与える影響や危機対応策に関する情報開示を命令。

- 9月11日: 同日、カリフォルニア州で「AIコンパニオン規制法案」が可決。

- 9月13日:フロンティアAI安全透明性法案も可決

- 9月15日:OpenAIがハーバード大学と共同でChatGPTユーザーの利用実態を初公開

このように、わずか1ヶ月半ほどの間に、企業も州政府も連邦政府も一斉に動き出しました。

OpenAIの利用実態レポートでは、AIコンパニオンとしての利用は全体の2%と限定的だと主張していますが、この数字の妥当性については議論の余地があるでしょう。。結果として、企業はセキュリティリスクを恐れて利用を制限し、社員は個人ツールを使うため、組織として最も重要な「学習データ」が全く蓄積されない、という最悪の悪循環に陥っているのです。

スタートアップが本当に恐れる「フロンティアAI安全透明性法案」[15:01-16:20]

実は、スタートアップ業界がAIコンパニオン規制以上に懸念しているのが、9月13日に可決された「フロンティアAI安全透明性法案」です。

この法案は、消費者保護とは次元が異なり、AI開発の根幹にメスを入れるものです。具体的には、売上高5億ドル以上の企業に対し、新しいAIモデルを公開する前にリスク評価レポートの提出を義務付け、さらに外部監査人によるモニタリングを求める内容となっています。消費者保護とは次元の異なる、AI開発の根幹に関わる規制なのです。

スタートアップにとって、規制対応のための管理コストが増大し、何よりイノベーションの源泉である開発のスピード感が失われることが危惧されるためです。

VCの視点:規制はイノベーションの参入障壁となり、大企業を守るのか?[13:31-19:50]

私たちVC業界の人間として注目しているのは、この規制に対する大手企業の動きです。OpenAIやGoogleなどは、カリフォルニア州知事に対し「州ごとに異なる厳しい規制が導入されるのは負担が大きすぎる」と表向きは反対しています。

しかし、歴史を振り返ると、こうした規制は結果的に「既存の大企業を守る」効果を発揮してきました。インターネット黎明期の1998年に導入されたCOPPA(児童オンラインプライバシー保護法)や、日本での出会い系サイト規制法なども、新たな規制が導入されるたびに、その時点で体力のある既存企業の地位が固定化されてきたのです。

今回の規制も同様です。OpenAIのような大企業は、規制に対応するための法務・管理体制を構築するリソースを持っています。しかし、少人数で革新的なアイデアに挑戦するアーリーステージのスタートアップにとって、厳格な規制対応は存続に関わるほどの大きな負担となります。結果として、規制が「新規参入の障壁」となり、大企業の優位性が揺るがなくなる可能性があるのです。

翻って日本は?規制のバランスがイノベーションの鍵を握る[20:02-21:24]

では、日本の状況はどうでしょうか。日本は良くも悪くも、AI活用に関する規制が緩やかです。2025年12月にはAIに関する基本的なガイドラインが発表される予定ですが、今回のアメリカでのAIコンパニオン規制の議論が、どの程度盛り込まれるかが非常に注目されます。

重要なのは、「安心・安全を重視するあまり、イノベーションの種を潰してしまわないこと」です。日本は近年のIT分野の中では、生成AIに関して比較的バランスの取れた制度設計ができていると評価されています。

もしアメリカで規制が過度に強化される一方で、日本がイノベーションと安全性のバランスが取れた環境を維持できれば、海外の優秀なスタートアップが日本市場を目指す可能性もあり、日本発の新しいイノベーションも生まれやすくなります。

おわりに

今回の米国の急速な規制の動きは、「イノベーション対倫理」、あるいは「スタートアップ対行政」という構図の中で、いかに絶妙なバランスを取るかという難しい問いを私たちに突きつけています。

新しい技術の登場には、必ず倫理的な問題が伴います。スタートアップ側も「事業だけやっていればいい」という時代は終わり、自らが扱う技術が社会に与える影響を深く認識し、時には規制当局への働きかけ(ロビー活動)なども含めて対応していくことが求められています。

そして、この話は決して遠い世界の出来事ではありません。ChatGPTの週次アクティブユーザーは7億人を超え、もはや公共インフラと呼べるレベルです。この記事を読んでくださっている方の多くも、すでにAIコンパニオンのユーザーなのです。

身近なテクノロジーだからこそ、その規制のあり方は私たち全員に関係する問題です。安全性は確保しなければなりませんが、過度な規制はイノベーションを阻害します。この難題のバランスをどう取るか、私たち一人ひとりが当事者として向き合っていく必要があります。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第15回をもとに作成しました。番組では、AI規制の歴史的文脈やVC業界への影響についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー

編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム

2025.10.27

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!