はじめに

生成AIブームに乗り、多くの企業が競うようにAI導入を進めています。しかし、「AIを導入さえすれば成功する」というのは本当でしょうか。

2025年夏、マサチューセッツ工科大学(MIT)が発表したレポート(The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025)は、その楽観論に冷や水を浴びせました。そこには、企業が行うAI投資の実に95%が成果を出せていないという、衝撃的な実態が記されていたのです。

今回は、このMITのレポート「生成AI格差」を読み解きながら、なぜ多くの企業がAI活用に失敗するのか、そして成功する一握りの企業との間にある決定的な違いは何かを探っていきます。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第14回をもとに作成しました。番組では、AI活用の具体的な戦略についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

95%が効果ゼロ、MITレポートが暴く「生成AI格差」の現実[03:32-09:02]

MITが発表したレポート「Generative AI Divide(生成AI格差)」は、企業のAI活用が「思ったより進んでいない」という厳しい現実を明らかにしました。

その核心は、AI活用が成功している企業と、そうでない企業の間に、絶望的なほどの「格差」が生まれているという指摘です。そして、最も衝撃的だったのが、米国の大企業を対象とした調査で、AIに投資した企業の実に「95%」が、その投資効果がゼロであったと報告している点です。総額4兆円もの投資が行われているにもかかわらず、ほとんどの企業で成果が出ていないのです。

成功しているわずか5%の企業は、経営者がリーダーシップを発揮し、AIを事業成長の核に据える戦略的投資と位置づけています。一方、失敗している多くの企業は、一部の若手社員に「とりあえず使ってみて」と丸投げするだけで、組織的な取り組みになっていません。この経営層の姿勢こそが、格差を生む最大の要因なのです。

なぜ進まない?「シャドウAI」と組織に潜む抵抗感[09:03-10:17]

興味深いのは、企業での公式な導入が進まない一方で、個人レベルでは生成AIが広く使われているという事実です。

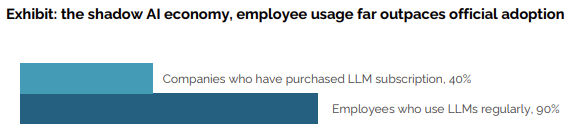

多くの企業では、社員が会社の公式ツールではなく、個人で契約したChatGPTなどを業務で利用する「シャドウAI」という現象が起きています。これは、会社が提供するAIが使いにくかったり、制限が厳しすぎたりするためです。実際のデータでは、企業の公式AI導入率が40%であるのに対し、業務での個人利用率は90%に達しています。

「The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025」より

この背景には、一般社員が抱く「AIに仕事を奪われるかもしれない」という恐怖心や、経営層の「時代の流れだから仕方なく」という消極的な姿勢があります。結果として、企業はセキュリティリスクを恐れて利用を制限し、社員は個人ツールを使うため、組織として最も重要な「学習データ」が全く蓄積されない、という最悪の悪循環に陥っているのです。

日本企業が取るべき戦略:アメリカの失敗から学ぶ[13:56-18:58]

日本はAI導入において周回遅れの状況ですが、それは裏を返せば、アメリカの失敗から学べる絶好の機会でもあります。MITのレポートが示す轍を踏まないために、日本企業はどのような戦略を取るべきなのでしょうか。

まず、アメリカで顕在化した「シャドウAI」問題への向き合い方です。セキュリティの観点はもちろん重要ですが、使いにくい公式ツールを「会社のAIを使うべし」とトップダウンで押し付けても、社員はより便利な個人契約のChatGPTなどを使い続けるでしょう。むしろ、社員がプライベートのツールを使うことを前提として、業務プロセスや情報管理のあり方を設計するという、発想の転換が求められます。

次に、経営レベルでの本質的な認識合わせが必要です。現在、日本の多くの企業では、AIの用途がファイル検索や文章の要約といった単純作業に留まっています。しかし、生成AIの真の価値は、社内データを「学習」させることで、これまで見えなかった新たなインサイトを生み出し、企業の意思決定の質を高める点にあります。社内IT部門が「何人が使っているか」といった表面的なKPIを追うだけでは、この本質的な活用には決して至りません。

そして、外部ソリューションの積極的な活用も鍵となります。外部の優れたサードパーティーAIソリューションを活用する流れは世界的に加速しており、これは日本のAIスタートアップにとっても大きなビジネスチャンスとなります。大企業にとっては、早い段階からAIスタートアップと連携できるかが、AI活用成功の鍵を握るのです。

成功への処方箋は「バックオフィス」にあり[18:59-21:56]

では、企業はAI活用をどこから始めるべきなのでしょうか。多くの経営者は、営業やマーケティングを強化して売上を拡大することを考えがちです。しかし、MITのレポートは「変革はバックオフィスから始めるべきだ」と指摘しています。

経理や総務といった管理部門の業務は、外部に委託しているケースが多く、AIに代替することで「年間数億円のコスト削減」といった、明確で測定可能な成果を出しやすいのです。

実際に成功している5%の企業は、バックオフィス領域の効率化によって、外部委託費を年間30億円以上削減した事例も報告されています。これは人員削減ではなく、AIに定型業務を任せ、人間はより高度な意思決定に集中することで生まれるコスト効果です。最初にこうした目に見える成功体験を積むことが、全社的なAI活用への弾みとなります。

おわりに

MITレポートが明らかにした「生成AI格差」は、日本企業にとって決して他人事ではありません。

真のAI活用とは、単に作業時間を短縮する「効率化」だけを指すのではありません。シーズン1第11回で紹介した「マストハブの方程式」―サービスの価値は「付加価値 ÷ 投入時間」で決まる―を思い出してください。

AIも同じです。投入時間を減らすだけでなく、社内データを「学習」させることで、これまで得られなかった知見(付加価値)を生み出し、企業の新たな意思決定に繋げていく。この両輪を回せて初めて、AIは真の競争力となるのです。アメリカの失敗から学び、この本質を理解し実践できるかどうかが、企業の未来を大きく分けることになるでしょう。

※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第14回をもとに作成しました。番組では、AI活用の具体的な戦略についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。

執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー

編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム

2025.10.20

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!