電信・電話からモバイル、チャット、Web会議まで、連絡手段の更新は、働き方と産業構造をたびたび塗り替えてきた。この「コミュニケーション領域」には常に巨大な伸びしろと市場機会が眠っている。そして、今、AIの登場によって、また新たなイノベーションが生まれようとしている。

AIの常駐化によって、やり取りの並列処理と高速化が進み、単なる効率化にとどまらず業務フロー自体の再設計が始まっている。歴史的前例が示すとおり、「コミュニケーション×AI」は次の産業シフトを引き起こし、その実装を先導するスタートアップには大きな勝機が生まれる。

本稿では、過去の変遷を踏まえつつ、この組み合わせがもたらす具体的なインパクト、変革の進み方、そして勝ち筋を持つスタートアップを考察する。

コミュニケーション変遷:手法の変化は常に巨大な市場を生み出す

伝達手段が切り替わるたび、社会の設計図は書き換わってきた。活版→電信・電話→携帯——手段の更新は、単なる連絡の効率化ではなく、新しいオペレーションとビジネス、そして産業をも生み出してきた歴史がある。この領域の技術変革は、常に“巨大なビジネス機会”の裏返しと言える。

そして、標準を握った事業は産業そのものになる。回線でのソフトバンク、端末でのiPhone/Apple、メッセージでのLINE、業務チャットでのSlack、会議でのZoom——ネットワーク効果が効く市場では勝者総取りが起きやすい。 いずれも、コミュニケーションという巨大市場の魅力とネットワーク効果の強さを物語っている。

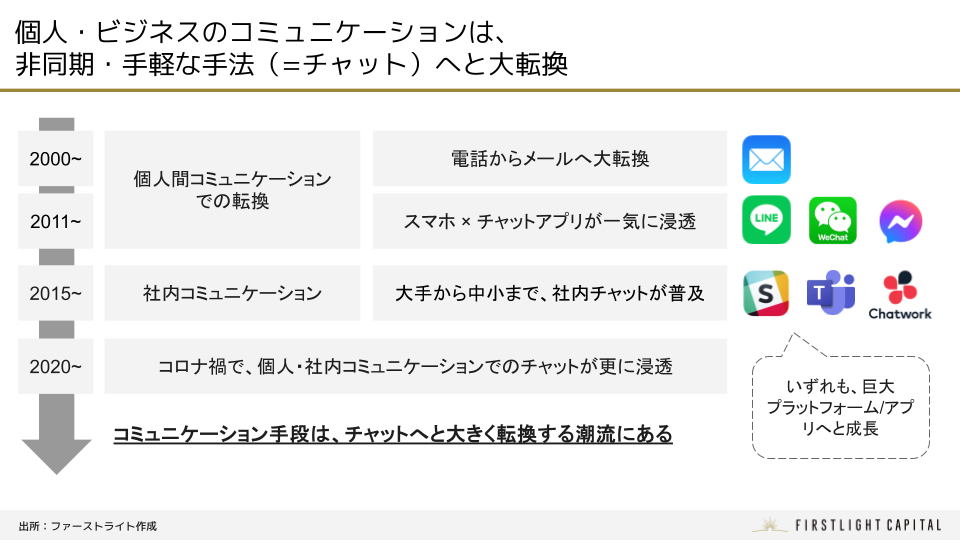

20年間の変化の方向性は常に「非同期と手軽さ」

この20年、連絡手段は一貫して「非同期×手軽さ」へ向かった。電話はメッセージに、長文メールは短文の往復に置き換わった。

2000年代に携帯とSMSが定着し、2011年のLINEの登場で個人間の連絡は本格的に電話から離れ、2015年以降はSlackやChatworkが社内連絡をチャット化し、コロナ禍で一気に標準となった。いまや個人もビジネスも、デフォルトは非同期チャットだ。

この潮流は国や市場特性を超えて見られる共通現象だ。人は「早く、軽く、途切れず」やり取りできる手段を選ぶことは不可逆であり、これからも、チャットが残る同期的なやりとりを侵食していくはずだ。

チャットこそAIと最も相性が良いコミュニケーションの理由

個人・企業のやり取りはチャット化の普及で第1段階を終え、次は生成AIとの融合で「第2段階」が始まる。

生成AIはテキストを読み、前後文脈を把握し、即座に自然言語で返す——入出力がテキストのチャットは、まさにAIの得意とするところだ。

対話が続くほど履歴が蓄積し、設定や権限、ツール連携と結びついて精度とスピードが増していくことで新たなコミュニケーションスタイルが確立していくことが想定される。

AI×チャットで数万倍の対応が可能になるというインパクト

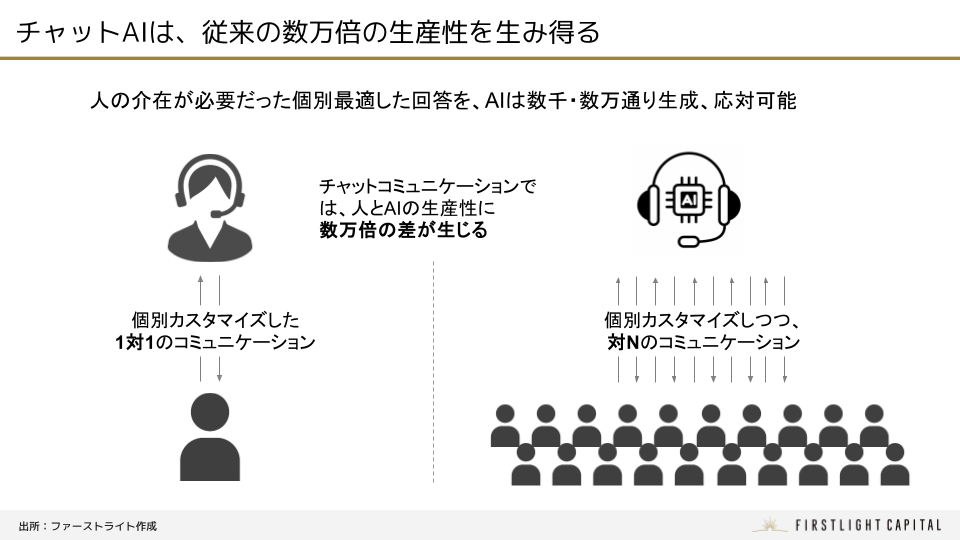

チャットと相性の良い生成AIが実際にチャットに入ると、何が起きるか。

生成AIは前後の文脈を読み取り、個別に最適化した応対を数千・数万人規模で同時並列処理できる。相手の要望・状況・性格を踏まえた回答を、一瞬で数千・数万通り生成し、同時に応対することが可能だ。

さらに、チャットがAIエージェント化すれば、単なるやり取りにとどまらず、具体的なアクションまで自動で実行できる。

旧来のAIボットは回答が一辺倒で、個別最適には人の介在が必要だった。そのため、人間のオペレーターが1人で1人を相手取る「1対1」の対応が前提だった。

これからは、AIが高精度で個別具体のカスタマイズ回答を、無数に同時かつ一瞬で作り出せるようになる。ゆえに、チャットだけで完結する業務に限れば、人を介した応対よりも、チャットAIのほうが数万倍の生産性を生み得る。

変化のポイントは「限定されたコンテキスト」にある

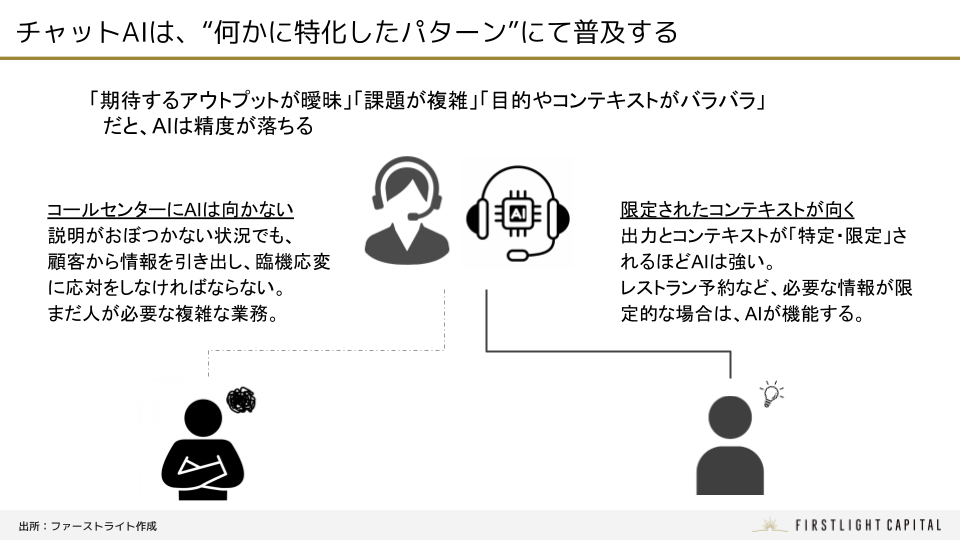

では、現時点(2025年9月)でチャットAIは本当に高いパフォーマンスを出しているのか。

足元では「生成AIは幻滅期に入った」との見方も増えている(Gartner、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2024年」)。実務レベルでは、思ったほど精度が高くない――これが現場感だろう。

理由は単純だ。人に依頼するときと同じく、AIも「期待するアウトプットが曖昧」「課題が複雑」「目的やコンテキストがバラバラ」だと精度が落ちる。

ゆえに、今すぐあらゆる業務のやり取りでAIが人を代替するのは難しい。コールセンターを例に取れば、現場の応対は相当に複雑で臨機応変を要する。説明が不十分な顧客から情報を引き出し、状況に応じて手続きを進める――保険請求の窓口では業務を一人前にこなすまでに2年かかるとも言われる。

こうした多目的・高難度のコミュニケーションに、人並みの応対をAIに任せるにはやはり時間がかかる。

一方で、出力とコンテキストが「特定・限定」されるほどAIは強い。たとえばレストラン予約。日時・場所・人数・料理ジャンルなど必要情報は限定的で、回答形式も定型化しやすい。実際、汎用モデルのPerplexityもレストラン予約に特化した機能を直近で投入している。

当面は、チャットAIが“何かに特化したパターン”として立ち上がり、そこで利用が進む。これが現実的な進化の順序だ。

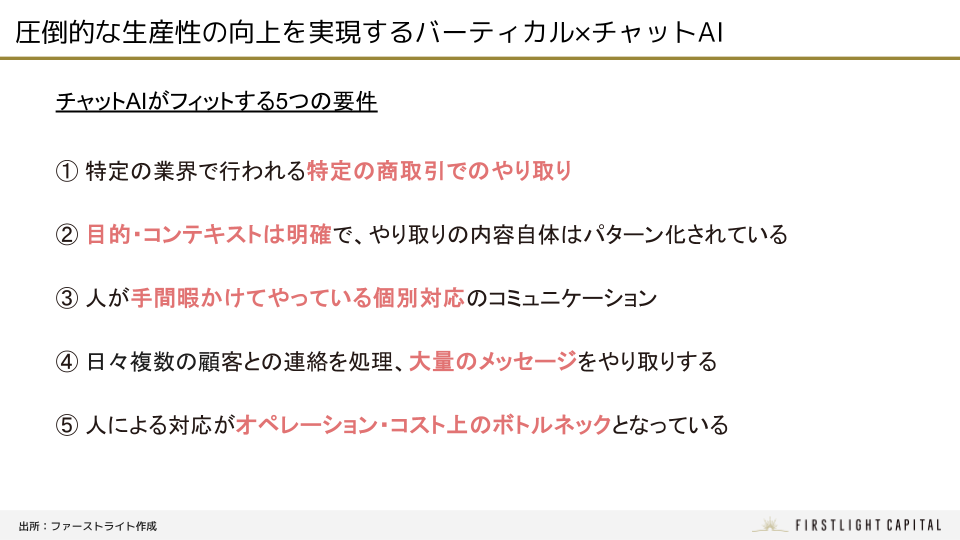

バーティカル x チャットAIにイノベーションの土壌がある

ここまで見てきたとおり、チャット×AIは生産性を大きく押し上げる——しかも当面は、目的とコンテキストがはっきりした“特化パターン”から普及が進む。では、その具体的な舞台はどこか。

答えは、業界固有の商取引コミュニケーションだ。不動産なら、仲介会社と買い手・売り手の間で、目的と文脈が定まったやり取りを人力で回している。要件確認、日程調整、条件すり合わせ、書類授受……定型が多く、例外もパターン化できる領域だ。

この手の“商の会話”こそチャットAIが生きる。特定業界・業務に特化したバーティカルSaaSの中でも、顧客管理・顧客コミュニケーションを担うプロダクトはAI化のうま味が大きい。実際、コミュニケーション×AIで優位性を持つバーティカルSaaSスタートアップが、今まさに続々と登場している。

圧倒的な生産性の向上を実現するスタートアップたち

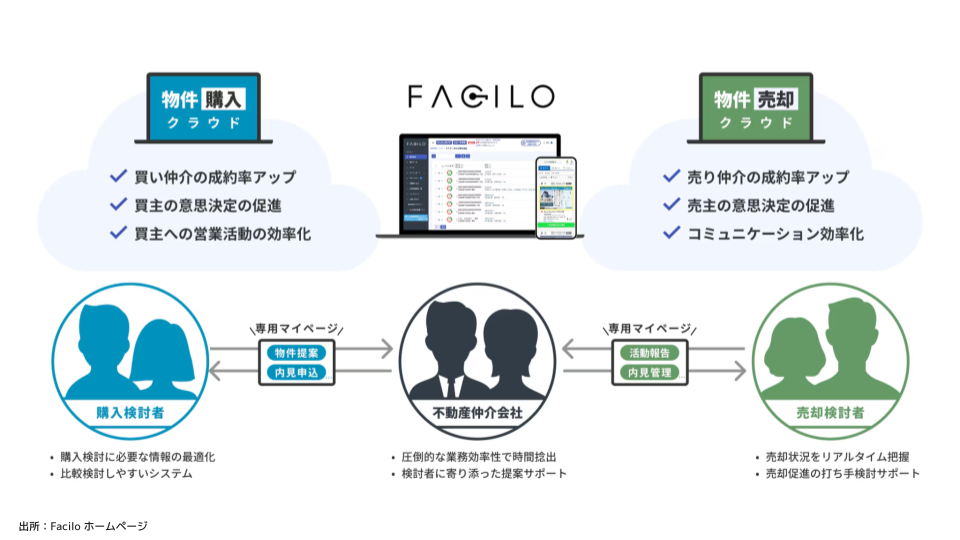

<不動産仲介:Facilo>

従来の不動産の仲介営業は、顧客の要望に合う物件を探し、PDFで資料化して送付、フィードバック取得、内見予約の取次、フォローまでを一人ひとりに手作業で実施。ニーズが多様なため個別最適が必須で、同時対応できる顧客は最大でも約10名が限界だった。

この個別対応の負荷を外すのが、急成長中のバーティカルSaaS「Facilo(ファシロ)」である。強みは徹底した顧客データの集約と活用にある。検索条件の管理、提案履歴の自動整理・可視化、行動ログによる関心度スコアリングをプロダクト上で一元化。属人的に行われていた情報管理と対応を標準化し、結果として1営業あたりの担当可能顧客数を実績ベースで倍増させている。

さらにAIが、物件とのマッチ度や関心度を推定し、物件情報の読解に基づく提案文まで自動生成。蓄積データを読み解いて高精度にアウトプットすることで、仲介業務の生産性を大きく押し上げている。

※同社は売主―仲介業者間の取引・コミュニケーションにもプロダクトを提供。

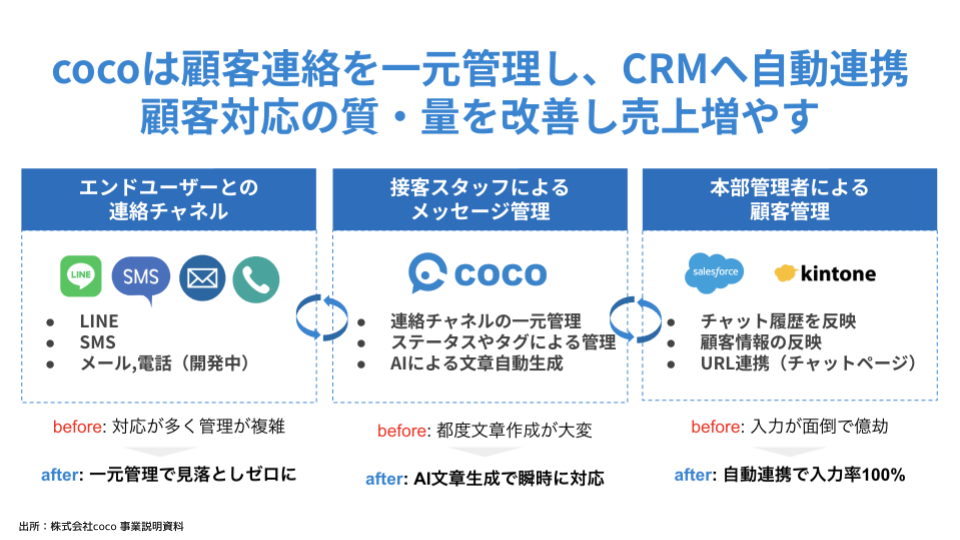

<自動車販売・メンテナンス:coco>

カーディーラーの現場では、新規販売(在庫確認・値引き交渉)から購入後の車検・メンテ提案、買い替えの打診まで、営業が各顧客のステータスに応じて個別対応している。運用は属人的かつ手作業で、顧客状態を組織的に把握できず、ミスや商談機会の取り逃しが頻発していた。

接客業向けバーティカルSaaS「coco(ココ)」は、この接客コミュニケーションを一元化する。プロダクト上でSMS/LINE/メールを送受信し、店舗単位で営業―顧客の全履歴を集約・蓄積。ステータスは入力または自動タグ付けで統一管理できる。さらにAIが要望・履歴・現在の状況を読み取り、返信文を生成してやり取りを加速する。

“会話のハブ”を押さえることで、蓄積データを軸にステータス管理とフォローを徹底。取り逃しの削減、提案スピードの向上、文章生成による作業負荷の軽減を実現し、導入店舗では営業効率と1人あたりの対応顧客数が向上している。

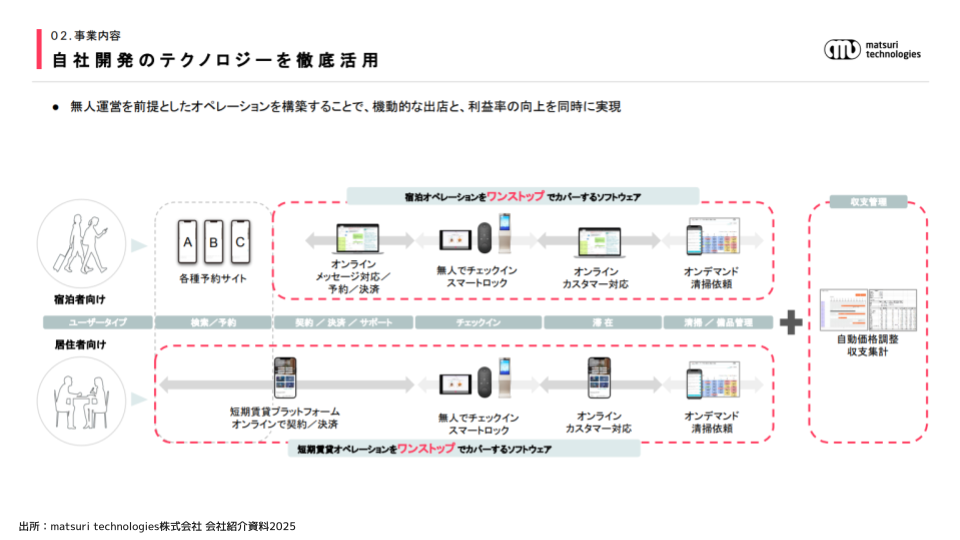

<民泊運営:matsuri technologies>

インバウンドの拡大で民泊は急成長しているが、現場の顧客とのコミュニケーション負荷は高い。民泊は〈物件オーナー/運営業者/予約プラットフォーム/宿泊者〉の四者で回る。運営業者は、予約・チェックイン・トラブル対応に加え、清掃員との場所・時間調整や物件状況の共有まで担う。管理物件が増えるほど連絡業務は膨らみ、人手が必要になる。

matsuri technologies(マツリテクノロジーズ)は、この運営を自社ソフトで高効率化する。宿泊者対応はテンプレートに生成AIを組み合わせて自動返信。たとえばチェックイン時は最適なタイミングで無事到着をプッシュ確認するなど、AIを使いながらもホスピタリティを落とさない。清掃管理では、清掃員に部屋/箇所ごとの写真を送ってもらい、AIが状況を判定・評価する。

宿泊者・清掃員とのやり取りの自動化と運営最適化により、同社は運営物件を急速に伸ばし、各物件で強い価格競争力(相対的に低価格)を確保。高く安定した稼働率を実現し、売上成長につなげている。

いずれのケースも共通点は明快だ。業界に残る属人的・手作業のやり取りを自動化し、生産性を大きく引き上げている。これまでは顧客ごとのカスタマイズ対応に人手が不可欠で、営業やカスタマーサポートが1対1で顧客対応に伴う負荷を抱えていた。

いまは生成AIの登場により、その「個別最適」自体を自動化できる。プロダクトがユーザーをエンパワーし、1人あたりが処理できるコミュニケーションやアウトプットの量は桁違いに増える。

「SaaS is Dead」を超えた世界観を業界特化領域で描けるか

ここまで見てきたのは、コミュニケーション×AIの巨大な潜在力と、AIは複雑な応対ではまだ弱いという現実、そして「特定の商取引コミュニケーション」には大きな活用余地があるという点だ。結論は明快——領域特化型SaaSには、まだ大きな白地が残っている。

「SaaS is dead」と言われ、市場評価も逆風気味だが、上で挙げたプレイヤーは躍進している。顧客対応量や担当可能顧客数を桁で伸ばす——このテーマは、各業界の商取引に特化したSaaSが狙える普遍の勝ち筋だ。

いまも多くの現場で、旧来型のやり取りが生き残っている。だからこそチャンスは大きい。もっと多くのスタートアップがこの市場に挑み、コミュニケーションをプロダクトで置き換えていくことを期待したい。

コミュニケーションの課題を捉えることに挑戦するスタートアップを応援していきます。 ファイナンスに限らず、事業に関するご相談ごとがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。

執筆:大鹿 琢也 | ファーストライト・キャピタル プリンシパル

編集: 早船 明夫 | ファーストライト・キャピタル チーフアナリスト

2025.09.10

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!