CES2025のKeynoteでNVIDIAのCEOが示唆したPhysical AI(フィジカルAI)。AIがインターネットの世界を超えて、物理世界の情報を理解し、タスクを実行できる能力を備えたフィジカルAI技術の実用化が加速している。

世界的な労働力不足を背景に、物理作業を伴う産業において膨大なポテンシャルがある一方で、技術開発・資本調達・社会実装などの高いハードルを伴う本領域では、スタートアップがPMFと事業のスケールを成立させることが容易ではない。これらの領域においては、現場に根ざした明確な課題解決が重要となる。

日本の産業を進化させるというミッションのもと、起業家向けソーシャルクラブ「Thinka」をアップデートした「Thinka+」では、2025年8月に第5回のイベントプログラムを開催。

ugo株式会社代表取締役CEO・松井健氏をお招きし、ugoのプロダクト開発ストーリーや、「フィジカルAI」スタートアップが越えてきた壁と、その先に見据える未来について共有した。

本記事では、クローズドなディスカッションの中から、外部公開の許諾が得られた内容に限定し、コンテンツ化していく。

IoT×ロボットこそ人手不足時代に求められると考えた

――まず簡単に自己紹介をお伺いします。

松井:ugoの松井です。私は起業3回目で、1社目はソフトウェアの受託開発、2社目はIoTデバイスの設計・開発を手がけ、2018年に3社目としてロボット開発に至りました。

――2018年当時は生成AIもフィジカルAIという概念もない時代でしたが、そんな中でロボットを手がけようと思われた背景を教えてください。

松井:私はロボット初心者で、普通のエンジニアでした。前職のIoTデバイス会社で、照明のスマート制御やスマートロックなど様々なデバイスを作っていました。それぞれの「モノ」があると、もちろん便利になるのですが、それらをつなげる工程を人が行わなければならないという課題を感じていました。

特に日本の少子高齢化で働く人が減っていく中、その役割を人間の代わりにしてくれる何かが必要だと考えた時に、「動くIoT」だと思ったのです。ロボットを手がけたいというよりは、IoTデバイスを動かせば、もっと多様なニーズに応えられるし、課題解決できるという観点から、ロボットに着手したのです。

――2018年の最初のプロダクトは、どういった社会課題の解決を目指したのでしょうか?

松井:最初は家事代行サービスのビジネスコンセプトで進めていました。日本の労働人口が減っていく中で「生産性」という社会課題を解決したいと思い、日本人に共通して負担になっているのは家事だと考えたのです。

創業当時は、3Dプリンターでロボットのパーツを自分たちで手づくりしていたので、1台1台組み上げて出荷するのに、ものすごい時間をかけて徹夜で作業していました。

遠隔操作ロボットで家事代行サービスを開発しようと考え、実際にロボットはつくれて、移動や物をつかむといった作業までは可能でしたが、これをビジネスとしてどう進めるかは課題が多かったです。

――この時の売上状況はいかがでしたか?

松井:正直に言うと、ほとんどありませんでした。2018年2月の創業から1年間は、3か月に一回ペースでプロトタイプを作ってビジネスを展開しようとしましたが、うまくいかないという状況が続きました。

想定していない用途をユーザーから提案され、道が開けた

――家事領域から、「ビルの警備」へ軸足を移された経緯を教えてください。

松井:幸いロボットはメディアに取り上げられやすく、露出効果が高いので、いろいろな人から声をかけられるようになりました。その中でビルメンテナンス企業の専務が興味を持たれて、デモを実施したところ、「このロボット、ボタンは押せますか?」と聞かれました。

当時、洗濯物を畳むなどを行っていたので、ボタンを押すくらいなら簡単にできました。すると「これならエレベーターに乗れますね。エレベーターに乗れるなら警備ロボットでニーズがあるから、やってみませんか?」と提案されたのです。私が全く想定していなかった方向を教えていただいて、そこから出資と実証実験の現場が決まりました。

――まさにお客様からニーズを教えていただいたということですね。警備という新領域で、どのような課題に直面し、どう解決されたのですか?

松井:実証実験を始めたところ、やはり足りないものが多くありました。自動化はもちろん、監視用カメラの位置やライトの追加など、現場のニーズを踏まえてロボットを改造していきました。私も実際に警備現場に夜中の0時に出勤し、朝5時まで巡回するということもしました。そうやって徹底して現場の業務を理解し、プロダクトに何が必要かを理解するようにしていったのです。

その中で、完璧に100%自動化するのではなく、8割程度を自動化して残り1〜2割は人間が行うハイブリッドなアプローチをするのが良いと気づきました。例えばエレベーターでは、移動は自動だが乗り込む際の安全確認は人間が行う。ボタンを押す場所は人が教えるが、そこまでアームを持っていくのは自動化するといった具合です。

これによりユーザーにも受け入れられ、技術的なハードルも大幅に下がりました。

――完璧さを求めないアプローチは、日本のロボットAI業界の課題解決にもつながりそうですね。

松井:私は受託開発を長く手がけていたので、いろんなものづくりのパターンとビジネスモデルを学べたことは良かったと思います。日本企業は最初から完璧なものを求める傾向がありますが、そこはやはりビジネス目線が大事だと思っています。

「どんなプロダクトを、いくらで売るか」という組み合わせが、PMFにおいて最も重要なところです。いくら便利で多機能でも高すぎたら導入されませんし、いくら安くても粗悪なものは使われません。そのちょうどいい塩梅を探すのがPMFだと思っています。

――お客様のmust haveとnice to haveを見極める際に意識したポイントは何ですか?これは多くのスタートアップが悩むポイントだと思います。

松井:エンジニアはどうしても技術から課題解決を考えがちですが、まずそれを一旦忘れて、本質的なペインポイントは何かを理解することです。その上で解決方法を考え、最後に技術やプロダクトを組み合わせるという順序で組み立てています。特に私たちはロボットだけでなく、他に必要なシステムや業務プロセスの変更など、いろいろなものを組み合わせて解決することを意識しました。

――具体的にmust haveだと判断し、改善した事例があれば教えてください。

松井:私たちはロボットの機能をもっと作っていきたいと思っていました。しかし、実際に警備員の仕事には巡回や監視業務に加えて、事務作業もあります。特に警備日報は、ビルオーナーへの毎日の報告として必要ですが、意外に時間を取られるということがわかってきたのです。ロボットが記録した内容から自動で警備日報を出力できれば、大幅な負担軽減になると考え、管理業務・事務業務の自動化まで手がけました。

また、点検業務においてアーム付きロボットを導入した際に、狭い設備の多い現場では、アームが邪魔になってしまうということが発生しました。それなら作り直そうということで、点検に特化した小型ロボットを新たに開発しました。

ハードウェアビジネスの構造を変革し、価格を抑えることに成功

――現在のビジネスモデルについて教えてください。

松井:私たちはRaaS(Robot as a Service)というビジネスモデルを採用しています。ロボットというハードウェアの売り切りではなく、ハードウェア、クラウドソフトウェア、遠隔保守サービス、保険をワンパッケージにして、月額利用料で契約していただくサービスです。

――月額20万円という価格設定をされているそうですが、他のエンタープライズ向けSaaSと比較すると控えめな印象もあります。

松井:まず、ロボットが普及していない最大の理由が価格だと分析しました。従来はハードウェア購入費に加え、業務適用のためのインテグレーション、研修費用を含めると数千万円かかるのが当たり前の状態だったのです。私たちは、ロボット価格を下げることと、SIerに依頼しなくても実装できるノーコードの仕組みを提供することで、価格を最適化しようと考えました。

価格設定では、「このサービスが何の予算を代替できるか」を考えました。警備員や点検員の都内人件費は月40万円以上かかります。採用費や研修費を入れればもっとです。ugoが人間の半分程度の時間を担えるなら、月額20万円でペイすると判断し、そこから逆算してハードウェア仕様と原価を決めました。

――コスト構造の最適化はどのように進められたのですか?

松井:ハードウェアの部品費は下げにくいですが、組み立て工程は工夫できます。多くは工場に外注しますが、私は前職で中国の深センや東莞の工場で量産していた経験から、外注するとブラックボックス化して品質向上やコスト削減のボトルネックが見えなくなることを知っていました。

そこで工場機能を内製化したのです。内製化することでボトルネックが明確になり、どこを改善すれば利益率を高められるかが分かるようになりました。

――販売戦略としては代理店モデルを採用されていますが、なぜそのような意思決定をしたのですか?

松井:実は、クラウドカメラの「セーフィー」さんが販売代理店モデルで成功していたので、それを参考にしました。汎用的なハードウェアはあらゆる業種で使えますが、参入にはコストと関係性の構築が必須です。中には“一見さんお断り”が暗黙の了解になっている業界もあるので、専門商社や業界に詳しい会社に販売してもらう方が効率的だと考えたのです。

代理店戦略を進める上では、まず強くコミットしてくれるパートナーを見つけることを意識しました。数十社のパートナー全てに個別対応していては人手が足りないので、まずは本気のパートナーを見つけることが大切です。

当社の場合、株主になってもらった戦略的パートナーがあり、お互いが本気で取り組める関係を築きました。これは諸刃の剣で、パートナー企業の“色”がついてしまうリスクもありますが、私たちはそこで成功パターンを作り、それを他のパートナーに横展開することで広げてきました。

――PMFを掴んだと確信した瞬間はいつでしょうか?

松井:お客様がリピートしてくれた時ですね。初回導入は新しいものへの興味から受注できることもありますが、本当に大事なのはリピートです。リピートをPMFのゴールに設定した方がいいと思います。

――リピート獲得のために工夫した点はありますか?

松井:最初から複数台を導入する際のメリットをお客様に提案することです。1台導入をゴールにせず、最初の説明時点で「導入プロセスはこうで、本格導入があり、その先にリピート・横展開がある」という全体像を示し、お客様にとってもそれがゴールになるようプレゼンします。もちろん、お客様の予算サイクルに合わせて提案することも重要です。

――カスタマーサクセスで最も重視するKPIは何ですか?

松井:プロダクトの稼働率です。稼働率が下がった場合は「最近どうですか?何か課題はありますか?」といった掘り起こしを行います。使われていないといずれ解約になってしまいますが、使われていればトラブルがあってもきちんとサポートすることでファンになって使い続けてくださるのです。

フィジカルAI時代の競争力は、ハードではなくニーズを見出す力

――株主である事業会社との関係構築で重視したポイントは何でしょうか。

松井:プロダクト以上に「ビジョン」が重要です。事業会社が何を求めているかを中期経営計画から理解し、自分たちのプロダクトとビジョンがその会社と同じベクトルであることを示せれば、必ず良い協業関係を築けます。ただ、順調に行っても1年くらいはかかるので、私が中心になって会いに行くようにしていました。恋愛や結婚と同じで、時間をかけてお互いを理解することが大切だと思っています。

ちなみに、日本のファミリービジネス企業は意思決定が早いのでおすすめです。創業者の息子や孫が引き継いで数十年続いているオーナー企業は、トップダウンが強いので、社長がOKと言えばすぐに組織が動くのです。

当社は株主が25社いるうち、事業会社が21社です。21社の経営層を口説いてきたので、「事業会社たらし」と言われていますね。

――フィジカルAIの時代における御社の今後のビジョンを教えてください。

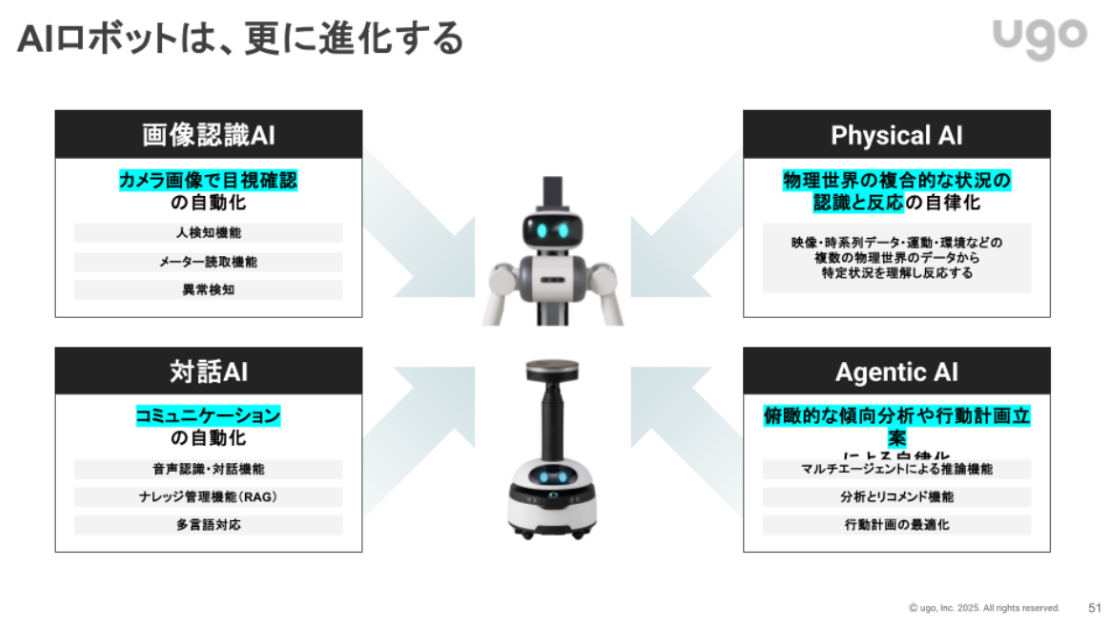

松井:私たちは画像認識AIで、メーターの読み取りや人の検知をしたり、対話型AIで自動案内をしたりと、AIを既に広く活用しています。

フィジカルAIは物理世界の法則や状況を理解して行動に反映できるAIで、身体を持つロボットと非常に相性が良いです。ロボットがカメラを通して状況を理解し、例えばペットボトルのどこを持てば物理的にどう動くかを理解しながら、適切に掴んで机に置くことが自律的にできるようになります。

これからはフィジカルAIとエージェントAIの組み合わせが重要だと考えています。例えば、全体的な作業計画はエージェントAIが立て、細かなタスクの実行はフィジカルAIが担うという使い分けです。

当社は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU事業)」のプロジェクトに採択されています。1つは段差走破性と屋外対応力を備えた国産多脚型点検ロボットの開発。もう1つは、SI効率化と多彩なロボットシステムの創出を実現する共創基盤開発です。株主企業と共同で、経産省の百億円規模のプロジェクトに取り組んでいきます。

Ugoの目標は、道具として使われるロボットからパートナーへの変革です。日本の働き手が減少する中、ロボットがもっと自律的に考えて動けるパートナーになることが必要だと思っています。

――最後に、フィジカルAI領域でこれからチャレンジする起業家へのアドバイスをお願いします。

松井:フィジカルAIのモデルは今後たくさん出てくるので、どこを強みにするかが重要です。大規模言語モデルと同様、モデル開発には膨大な資本が必要ですが、そこが競争力の源泉とは限りません。無数のモデルが存在する中で、それをどう使い分けてどんなアプリケーションを作るかの方が大切です。

スタートアップの強みは、地味で泥臭いことを早く実行できることです。これは大企業には絶対できないことですから、フィジカルAIモデルを使って現場に行き、お客様に喜んでもらえる使い方を早く見つけること。そこで得られるデータは、フィジカルAIのチューニングに使える貴重なリソースとなり、自社の強みになります。現場を押さえることが、将来の競争優位性につながると思います。

記事執筆:落合真彩

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2025.9.24

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!