医療・ヘルスケア分野は、超高齢社会を迎えた日本において社会保障制度の持続可能性が問われる喫緊の課題を抱える一方で、法規制の影響が強く、従来のアナログな業務プロセスが根強く残る業界でもある。そのため、最先端技術の導入ハードルが高く、PMF(プロダクト・マーケット・フィット)の達成と継続的な事業成長の実現が極めて困難な領域として知られている。

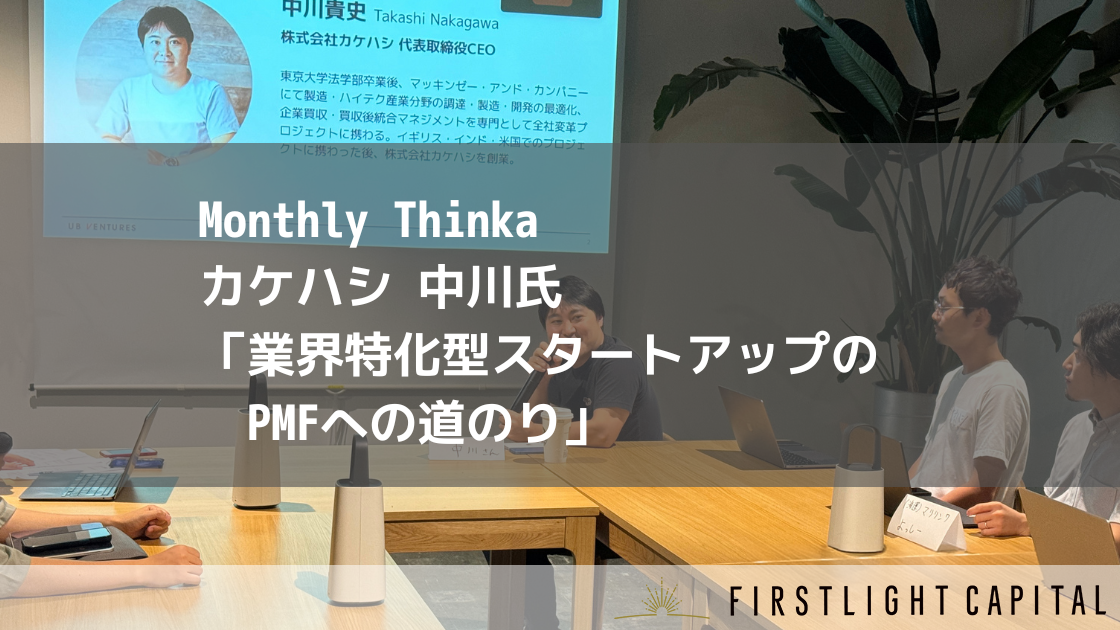

「人口減少社会におけるイノベーション投資」をテーマに掲げるファーストライト・キャピタルの起業家向けソーシャルクラブ「Thinka+」では、2025年6月に医療・ヘルスケアに関するイベントを開催。薬局向けSaaS事業を手がけ、マルチプロダクト戦略により薬局向けDXのリーディングカンパニーへと成長した株式会社カケハシの中川貴史代表取締役CEOが登壇した。

カケハシは薬局業務を支援するクラウドサービス「Musubi」を中核とし、累計約300億円を調達。現在は全国約14,000店舗超(市場シェア20%超)に複数のプロダクト群を提供している。近年は積極的なM&A戦略も展開し、バーティカルSaaS企業から「日本の医療を変えるプラットフォーマー」への転換を図っている。

医療・ヘルスケア分野をテーマに中川氏から創業時の苦労から事業拡大の戦略、組織運営の課題まで率直に語っていただき、医療・ヘルスケア分野で起業している参加者からの質問にお答えいただいた。

本記事では、クローズドなディスカッションの中から、外部公開の許諾を得られた内容に限定し、コンテンツ化していく。

400人へのヒアリングで見つけた「強烈なペイン」――薬局領域を選んだ理由

――なぜ数ある医療分野の中で薬局・薬歴に着目されたのですか

中川氏:カケハシ創業前に深い医療バックグラウンドがあるわけではありませんでした。それでも、超高齢化社会における日本の社会保障や医療という大きな社会課題を何とか良くしたいという思いでカケハシを創業しました。

コンサルタント出身ということもあり、かなりロジカルなアプローチを取りました。共同創業した中尾が薬局系のネットワークに強かったこともあって、ヒアリングを重ねる中で、薬局は意外と面白いんじゃないかと。

まずは徹底的に調べて、ユーザーさんのことを理解するしかないということで、可能な限り多くの薬剤師さんに深くヒアリングをしました。合計で400人くらいに聞いたでしょうか。その人の人生観から生活観、業務や日々の悩み、経営者としての課題まで聞くほか、法律や規制の動向、厚生労働省の考え、グローバルなマーケット環境の変化なども徹底的に調べることからスタートしました。

――ヒアリングで見えた決定的なポイントとは何でしたか

中川氏: 多くの意見が出てくる中で決め手となったのは、ペインの深さですね。あったらいいなというプロダクトは売れないんです。強烈なペインがあるかどうかが一番大事だと思っています。

話をした薬剤師さんの多くが、薬歴業務に課題感を持っていました。薬歴を書くのが楽しくて仕方ないという人は1人もいなかった。1日2時間も3時間も割り当てて、患者さんのためになっているのかと疑問に感じていた方がすごく多かったんです。

それを大きく解決できるプロダクトを作れば、すごくハマるんじゃないかと思いました。

――参入タイミングとして法規制の変化も重要だったのでしょうか

中川氏: そうですね。薬歴の未記載が業界で大きな課題になって、規制やルールが厳しくなったタイミングでした。さらに厚労省から「患者のための薬局ビジョン」が出されて、薬局は薬をもらう場所から、カウンセリングや薬学的価値を発揮する業務に薬剤師をシフトすべきだという国の大きな方針転換がありました。

薬剤師たちも「薬局は薬を出す場所でしょ」という認識から変わらなければいけないという大きなパラダイムシフトがあった。変わらなければいけない状態、深いペインポイント、規制の厳格化に加えて、業務システムのクラウド化が確実に進むという時代の流れが重なって、マーケットが動くチャンスであると確信しました。

初期プロダクトから熱狂ユーザー獲得まで

――初期のプロトタイプ開発はどのように進められたのですか

中川氏: 最初の3ヶ月で数多くのヒアリングを実施し、ヒアリング中から様々なアイデアが生まれて、プロトタイプを作って「どう思います?」と聞いていたら、「いいじゃん、いいじゃん」という反応から「でもね、もっとこういうのが入ってるといいのよ」みたいなフィードバックをもらって改善していきました。

当時はプロトタイピングツールも多くなかったので、パワーポイントでプロダクトイメージの紙芝居を作ってワイヤーフレームを高速に改善するということをやっていました。今だったら生成AIで簡単に動くプロトタイプが作れちゃうので、今自分が起業したら生成AIを使ってやると思いますね。

――実際にプロダクトを作った後の課題はどのようなものでしたか

中川氏: カケハシがアプローチしたのは薬局の業務に関わる基幹システムなので、作らなければならない機能が大量にあります。プロダクトをリリースするまでにもかなりの時間とお金がかかり、結局、創業してからファーストリリースまで1年半以上かかりました。

リリースをしてからも、MVPでリリースしましたと言うんですけど、薬局の方からすると、最低限機能すら全然足りないレベルでした。

――初期の熱狂的ユーザーはどのように獲得されたのですか

中川氏: インタビューなどをさせてもらっていた薬剤師のオーナーや先生にお願いして、ちょっと使ってくれませんかということで、いくつかの店舗に入れてもらいました。

でも本当に初期の時はまだまだ使い物になりませんでした。こんなんだったらお金をもらうことが申し訳ないと言ったら、「違うんだよ、中川君。自分は君らのビジョンとか思いに共感して応援したいと思ってこれを使ってる。まだこのシステムは足りない機能が沢山あるけど、いつか良くしてくれよ。そういう想いに賭けて使っているから、お金は払うよ」と言ってくれました。

創業当初から支えてくださったユーザーさんたちには、本当に感謝しかないです。

――ビジョンへの共感を得るために意識されたことはありますか

中川氏: 薬剤師が輝く世界を作るために、システムを作って普及させることによって業界のあり方を変えたいという話をしていました。そういうビジョンや思いに共感してくれる感覚が大事でした。

これはユーザーさんもそうですが、従業員も一緒だと思います。何を成し遂げようとしているのかというストーリーやミッション、ビジョンがすごく大事で、それによって一緒に心を動かせる人を見つけることができる。

特に創業期は大変だし、うまくいかないことしかないので、その夢を一緒に描いて、本気でやりたいと思ってくれるような熱さを自分自身が持たなきゃいけないし、起業家はそれを伝えられる強いストーリーテラーじゃないといけないと思います。

営業戦略の思考方法と組織化の壁

――エンタープライズ領域への参入タイミングを見極めたと聞きました

中川氏: うまく見極めたというよりも、早すぎて失敗したから、急いで撤退して、2年後に再挑戦したというのが正しい感じです。個人経営の薬局と1,000店舗ある上場企業の薬局では、店舗内の業務のオペレーションはほぼ同一なのですが、求められるガバナンスやセキュリティ、運用導入、サポート体制はものすごく差があるんですよね。

今でこそサポートデスクを充実させて、セキュリティもかなり強固な体制を実現できたのですが、当時はそこまでできておらず、でもそれがないとエンタープライズのお客様には絶対導入してもらえない。ほかにもエンタープライズの顧客に受け入れられるには沢山の要件が存在しています。

会社の事業や組織、プロダクトがレディ(準備ができている)じゃないときにそこに行ってしまうと、お客様に悪い印象だけ残して「ダメだね、こいつら」とバツがついちゃう。一回バツがつくともう数年間は挽回の余地がないので、もったいないですよね。適切なタイミングで参入するというのはすごく大事だと思います。

――逆にSMB顧客への営業で最も苦労されたのはどのような点ですか

中川氏: 営業効率もありますが、営業組織の型化がすごくハードルでした。創業メンバーが営業に行けば売れるし、一部の営業マンも売れるんだけど、組織としての再現性がつけられませんでした。

薬局の業務システムは、数十年単位で同じ仕組みを使っていることが非常に多いのです。プロダクトのデモを見せると「わー、めちゃくちゃいいじゃん、これ」となるんですけど、世界観として「いいじゃん」というのと、システムとしてオペレーションに組み込まれた運用を意思決定することには、明確なギャップがあります。

――営業の型化はどのように取り組まれたのですか

中川氏: 営業管理システムを活用したフェーズ管理や、セールスが適切な意思決定者へアプローチをしているか、購買の意思決定者がカケハシのプロダクトを導入する理由を見出しているか等、基本的な法人営業のプロセスを改善していきました。ふわっとプロダクトの機能紹介をするんじゃなくて、そもそも意思決定者なのかという問いかけから始めて、意思決定者自身になぜ自分は変わる必要があるのかという理由をちゃんと見つけてもらう。それを実現する手段として我々が最適だったという順番の思考フローに、商談のプロセスを委ねていく必要がありました。

ある程度型化はできるんですけど、それが上手にできるかは法人営業の経験ほか、業界特有の知識も身に付ける必要があります。

――業界特有の知識の壁はどのように乗り越えられたのですか

中川氏: 薬剤師の先生は、めちゃくちゃマニアックな薬剤の話をしてくる方々もいるんですね。業界未経験の営業マンが入って3ヶ月目でそれに答えられるわけがない。でも薬剤師の先生から見ると「お、こいつ何も分かってねえな」と思われてしまった瞬間、心をシャットアウトされちゃう。

なので、カケハシでは報酬点数から薬剤の基礎知識、業務オペレーションの流れまで、かなり充実したオンボーディングプログラムを組んでやっていますが、まだまだ不足している部分でもあります。

――最も重要視された営業戦略のポイントは何でしたか

中川氏: あまり競合は意識しないようにしてきています。一番の壁は何だと認識してたかというと、現状維持思考です。「今のままでも良くない?」というユーザーさんの考え方が一番のハードルだと思って、競合との戦いじゃないんですよね。

どうやってその市場のモメンタムを作るか、みんなが「そうだ変わっていかなきゃいけないよね」って思ってもらえるかをずっと考えてきました。常にソートリーダーやコンセプトリーダーであることを意識していて、新しい薬局運営の形や薬局の未来を描き出す人たちでありたいということをすごく重視しています。

M&Aも含めたマルチプロダクト戦略で築く医療プラットフォーム

――Musubi軌道後のマルチプロダクト展開はどのように構想されていたのですか

中川氏: 最初に徹底的にヒアリングしていたので、薬局の本部管理はこういう課題があるから、こんなプロダクトを作ったら刺さりそうだというのは見えていました。ただ、そのベースになるデータとかが取れないといけないので、薬歴からスタートして、本部管理という順番だよねというのは当時から何となく見えていました。

在庫や流通の課題も、こうやって繋がったら解決できそうだという目線がありました。オンライン医療が普及していく中で、患者接点を取れるかって大事だよねということも思っていて、比較的、どんな順番でどんな山を登るという大枠のイメージはありました。

ただ、人やリソースって限られている中で、じゃあいつ始めるのかという判断は難しくて、そこは、たまたまメンバーの一人がやりたいと言い出すタイミングで「じゃあやってみたら」みたいな感じでうまくいったケースもあれば、そうならないケースもありました。

――M&A戦略はどのような基準で判断されているのですか

中川氏:こういう会社があれば自分たちで事業をやるより絶対成長が早いと考えたら、仲間になってもらいたいと思います。意識しているのはグループ全体の事業ポートフォリオと相乗効果で、飛び地を買ってコングロマリットディスカウントになることは避けたい。

買収したPharmarketは、薬のセカンドマーケットを提供している会社です。カケハシの既存の事業と組み合わせたらとても事業が伸びると思いました。私たちは在庫のシステムを持っており、それを見ると動いてない薬と、逆に必要としているユーザーさんが全部見えるので、マッチングの精度がめちゃくちゃ上がるんですよね。在庫の余った薬の売買を可能にする機能はユーザーさんから必ず来る要望の1つだったんです。

――新規事業の継続・撤退はどのような基準で判断されますか

中川氏: 山の登り方は変えているんですけど、市場とペイン、事業戦略上の位置づけが明確であれば、どう成功させていくかを試行錯誤し続けています。ただエンタープライズ戦略のように、一旦やめようかというものもあります。リソースもお金も時間も限られている中で、手を広げすぎると分散しすぎてうまくいかない。

マーケットはあるけど、この要件が足りていないことが分かったとなったら、この要件が満たされる2年後にまたトライするということはあります。

会社の限られたリソースをどこにフォーカスするかを結構意識しています。

――M&A後の統合(PMI)で工夫されている点はありますか

中川氏: 会社の特性によってPMIは違います。例えば比較的スタートアップのような文化を持つ会社と、歴史のある会社で大きく異なります。一番大事なのは、経営陣が、一緒に良い会社を作っていこうという話をすること。目指すべき価値観やビジョンを共有して、みんながワクワクしていく状態を作る。あとは、各社のカルチャーや働き方・強みを踏まえて、一気に一緒になるのか、徐々に融合・協業していくのかは見極めが必要だと思います。

共同創業者の役割分担とリソース配分

――共同創業の体制ではどのような役割分担をされているのですか

中川氏: 共同創業者の中尾は、もともと人と仲良くなるのがめちゃくちゃ得意な人なんです。少しトラブルがあって謝罪のために激怒しているユーザーさんのところに行っても、一緒に笑顔で写真を撮って帰ってくるみたいな、そんな感じの人なんです。

最初は仲間づくりとか顧客リードを取ってきたりする役割を中尾にやってもらって、プロダクトとかファイナンスとか組織は比較的僕がやっていました。組織が大きくなってくる中で、中尾はガバメントリレーションとか、業界団体とか、厚労省の方と一緒に政策の話をするとか、そういうところに今フォーカスしています。

一番大事なことは、共同創業者でもそうですし、経営メンバーでもそうなのですが、会社がなにを目指すのかというビジョン・大事な価値観を根底から深く共有できていることだと思います。私も、中尾も、自分個人の利益とか、上場とかそんなものには全く興味がなくて、いかに患者さんを救うのか、いかに日本の医療に貢献するのか、ただそれだけを大事にしている。そこがブレないことが何よりも大事だと思っています。

――CEOとしてリソース配分で最も力を入れる場面はどこですか

中川氏: 強いメンバーや役員がついてくれて、うまく事業推進できている場合は、基本、任せて口を出さないようにしているのですが、転換期とか、何かを変えなきゃいけない瞬間とか、パワーが足りてないときに、一緒に自分のパワーを投入して、ブルドーザーで進める時もあります。

例えばある時期に技術的負債がかなり溜まって、障害が発生しやすくなる上に、開発効率もすごく下がってしまう状態になっていました。そうするとエンジニアもエンゲージメントが下がる。

その時は、ワークショップを企画して、エンジニアの人たちを集めて、どんなアイデアがあるかファシリテーションして、優先順位を決め、改善にフォーカスしました。ITスタートアップ経営者でも、「エンジニアリングは難しいし、分からない」と決めつけちゃう方は多いと思います。ただ私自身はどんなに分からないことでも、勉強と成長が欠かせないと思っています。自分がどうすれば会社に貢献できるかチャレンジし続けることを大事にしています。大規模なリファクタリングをすれば開発ロードマップの見直しが必要になり、顧客とのコミュニケーションだけでなく、社内の営業やCSメンバーとのアラインメントも欠かせなくなる。エンジニアと営業の両方を見ているからこそできるCEOならではの仕事だったと思います。

エクイティファイナンスに対する考え方

――エクイティファイナンスに対する考え方をお聞かせください

中川氏: そもそも、エクイティファイナンスをすべきなのかというのがまず1個目の問いだと思っています。自分が何を成し遂げたいかという問いに向き合わないといけない。エクイティファイナンスをすると、爆発的な成長をし続けるという責務を背負うことになるからです。

私、社内ではよくエクイティファイナンスは念能力(マンガ「HUNTER×HUNTER」より)だと言っています。普通の会社は利益の中でしか先行投資ができないんですけど、スタートアップは超赤字を掘るという念能力者的な能力を使って始めることができる。だから短期間で大きな社会変革を成し遂げるという夢を追うことができます。

でも、それには制約条件を背負っていて、僕らには、急成長し続けいつかVCさんや背後にいる機関投資家にしっかりリターンを返す責務があります。成長が止まった瞬間に死んじゃうというのがスタートアップです。それでも、社会を良くしたいとか、大きい企業を作りたいから、その制約を自ずから背負いにいってるんだと思います。自分の自由に会社を経営したい、社長になりたい、お金持ちになりたい、ということであれば、むしろエクイティファイナンスをすることが必ずしもポジティブではないかもしれません。なんのために起業するのか、自分はなにを成し遂げたいのかという問いに向き合うことが大事だと思っています。

日本医療の課題解決に貢献していく

――医療業界の起業家に対するメッセージをお聞かせください

中川氏: やはり日本の社会、医療はすごい課題を抱えてると思っていて、最近だとドラッグ・ラグやドラッグ・ロスと言って、グローバルの新薬の半分以上は日本では利用できない。ジェネリック医薬品の供給不足の問題もあります。最近では年金や高額医療負担制度・スイッチOTC医薬品などが話題になっています。ほかにも数えきれない課題が沢山あると思います。日本の医療保険制度を本当に変えていく仲間たちが必要だなと思っているんです。

カケハシとして僕自身としてやれることは全力でやっていくつもりですけども、同じように熱い思いを持つ仲間たちがいっぱいいて、そういう起業家がガンガン出てきて、新しいサービスやイノベーションを起こしまくっていくと、世の中変わっていくんじゃないかと思っています。個人的にはそういう仲間が増えていくと嬉しいし、何かお手伝いできることがあれば、繋がってくれると嬉しいです。

医療DXの未来を切り拓く

イベント終了後のQ&Aセッションでは、参加者から多岐にわたる質問が寄せられた。プライシング戦略から営業チームの構成、AI時代における人員配置の最適化まで、実践的な経営課題についても中川氏から率直に回答いただいた。

法規制の厳しい医療業界において、PMFを達成し、マルチプロダクト戦略で事業を拡大させてきたカケハシの事例は、同業界での起業を目指す参加者にとって貴重な学びの機会となった。中川氏の「仲間が増えていくと嬉しい」という言葉通り、日本の医療課題解決に挑む次世代の起業家たちとのネットワークの広がりにも寄与するイベントとなった。

取材・記事執筆:斎藤健二

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2025.7.22

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!

2024年8月26日、ファーストライトが運営する起業家のためのソーシャルクラブ「Thinka」にて、株式会社カケハシの代表取締役CEO中川貴史氏を迎え、「Product Market Fit (PMF)の達成」をテーマとした講演が行われた。

カケハシは、2016年に設立された医療テックスタートアップで、薬局向け業務支援システム「Musubi」を主力製品としている。創業から8年で従業員数300名を超え、グループ全体で全国の薬局の約20%にサービスを提供するまでに成長した。薬局業界に特化したソリューションを提供しつつ、医療・介護分野全体のデジタル化を目指す「ヘルステックプラットフォーム」としての展開も進めている。累計約150億円の資金調達に成功し、日本の医薬DX市場における主要プレイヤーの一つとして注目を集めている。

本講演では、医薬業界に特化したスタートアップとしてのカケハシの軌跡が詳細に語られた。特に、PMFの再定義、「尖った機能」戦略、業界理解の深化、そして段階的な市場攻略という4つの重要なトピックを通じて、B2Bスタートアップの成長戦略に新たな洞察をもたらした。

トピック1: 業界特化型スタートアップにおけるPMFの再定義

Product Market Fit(PMF)とは、製品やサービスが市場のニーズに適合し、持続可能なビジネスモデルを確立できた状態を指す。多くの投資家やアドバイザーは、PMFをスタートアップの成功の鍵と考えている。

しかし、中川氏はPMFの捉え方は企業によって大きく異なると指摘する。特に、業界特化型B2Bスタートアップでは、リーン・スタートアップの概念に注意が必要だと言う。「B2B、特に医療介護分野では、中途半端なプロダクトを出すと次のチャンスがなくなってしまいます。市場は限られているので、一度失敗すると挽回が難しいのです」

この認識に基づき、カケハシはワイヤーフレームの段階で実質的なPMFを達成するというアプローチを採用した。「私たちは、プロダクトを作る前にマーケットフィットさせる必要がありました。ワイヤーフレームの段階で、これができたら絶対に売れるという確信を持てるまで検証を重ねたのです」

さらに、PMFの達成には、プロダクトの品質だけでなく、営業力、カスタマーサクセス、導入支援なども含めた総合的な視点が必要だと強調する。「優れたプロダクトを作っても、それだけでは売れません。どれだけ顧客の課題を解決できるプロダクトであっても、適切な営業戦略や導入支援がなければ成功は難しいのです」

関連して、中川氏は問題の根本原因を見極めることの難しさを指摘する。「顧客がプロダクトをうまく使えていない場合、それがプロダクト自体の問題なのか、それとも導入や使用方法の問題なのか、見極めるのは非常に難しいです」。この課題は、PMFの達成を単純な指標で測ることの限界を示している。

トピック2: 「尖った機能」と「最小限の機能」のバランス戦略

PMFの再定義を踏まえ、カケハシが実際に採用した製品開発戦略を見ていく。

カケハシが採用した製品開発戦略は、一つの重要機能に徹底的に注力し、他の機能は最小限に抑えるというものである。中川氏はこの戦略について「薬歴のドラフトを自動的に生成する機能を主軸に据え、そこに全力を注ぎました。他の機能はほとんど何もない状態からスタートしたのです」と説明する。例えば、初期の製品では、薬歴のドラフトの自動生成は高度に作り込まれていたが、薬局業務に必須な印刷機能やレポート生成機能すらなかった。

この戦略はリソースの効率的な利用を可能にする。中川氏は「他社と変わらない部分については、特別な工夫を加える必要はありません。そこに時間をかけるよりも、差別化できる機能に集中すべきです」と説明する。

カケハシが絞り込んだのは機能だけではない。重要機能以外は欠けている段階でも、熱狂的に使ってくれる一部の顧客に絞り込んで提供を始めた。「最初は機能が全然足りず、個人店舗で、若手の薬剤師オーナーが自分で使うという限定されたユースケースでも、全然使い物にならないようなスタートでした。ましてや中規模や大手薬局には全然対応できないプロダクトでした。それでも、『カケハシのビジョンに共感して応援するから使うよ』と言ってくれた、そういう顧客の熱い想いに支えてもらって今がある。我々を支えてくださった顧客の方々には、本当に感謝しかありません」と言う。この限定的な顧客層から始めることで、製品の価値を証明し、徐々に市場を拡大していった。

「機能が不十分でも応援してくれる先進的な顧客を見つけることが重要です」と中川氏は強調している。初期の不便さを受け入れてくれるアーリーアダプターを意識的に探すことが重要だということだ。

この「尖った機能」と「最小限の機能」のバランス戦略は、限られたリソースで最大の効果を生み出そうとするスタートアップにとって重要な点である。市場での差別化、効率的なリソース利用、早期の市場投入、そして段階的な成長という多面的な利点を持つからだ。

トピック3: 業界理解の深化と顧客ペルソナの内在化

このようなPMFに至るまで、カケハシは徹底的な業界理解から始めた。中川氏は「最初の2〜3ヶ月で、コンサルティング会社が行うような徹底的な業界分析を自分たちで行いました。採用難や規制強化、業務効率化の必要性など、業界が直面する様々な課題を洗い出し、それぞれの関連性や重要度を可視化しました」と説明する。

この過程で30から40ほどのビジネスアイデアを創出し、それぞれの仮説を薬局オーナーや薬剤師に提示してフィードバックを得た。「仮説の中で精度の高いものを残していくプロセスを経て、最終的に私たちのビジネスモデルにたどり着いたのです」と中川氏は述べている。

特筆すべきは、中川氏らが取った顧客ペルソナの内在化というアプローチである。中川氏は「私たちは薬剤師A、B、Cという典型的なペルソナを自分の中に作り上げました。この人にこう言ったら、この人はこう反応するだろうという具合に、架空の薬剤師との対話を頭の中でシミュレーションできるようになったのです」と語っている。

このペルソナ構築のプロセスは非常に詳細で、「休日の過ごし方や将来の夢まで聞き取り、薬剤師としての感覚を自分自身の中に作り上げることを意識しました」と言う。

このような深い業界理解と顧客洞察は、製品開発の方向性を定める上で重要である。中川氏は「この理解があったからこそ、私たちは薬歴作成の支援という核心的機能に焦点を当てることができました」と述べており、前述の「尖った機能」戦略と関連しているだろう。

トピック4: 段階的な市場攻略と戦略的な大企業との関係構築

業界分析を行いターゲット顧客のペルソナを内在化させる。そこから得られたペインを解決する尖った機能を開発し、ワイヤフレームの段階でPMFを確信したカケハシ。そしてプロダクト開発においては、一つの重要機能に徹底的に注力し、差別化要素にリソースを注力した。

しかしその先のグロースフェーズは一筋縄で進んだわけではない。カケハシの成長戦略は、B2Bスタートアップにとって非常に示唆に富む事例だろう。特に注目すべきは、個店市場からエンタープライズ市場への段階的な進出戦略と、大企業との戦略的な関係構築のアプローチである。

今でこそ市場の20%のシェアを持つカケハシだが、エンタープライズ市場への進出は決して平坦な道のりではなかった。中川氏は初期の失敗について率直に語っている。「最初のエンタープライズ市場進出は時期尚早でした。大手企業からの問い合わせに興奮して、準備不足のまま飛び込んでしまったのです。結果的には、大手の要件を満たすには、全然不十分だったことが判明しました。一度足りないとレッテルが付くと、挽回するのは数年単位の年月と労力が必要です」

この失敗後、大胆な決断を下す。「2年間、完全にエンタープライズ市場への進出を凍結しました。その間、製品の機能強化と組織体制の整備に注力しました」と言う。

この期間中、大企業や先進的な企業の要求に応えるための準備を着実に進めた。「例えばセキュリティ認証の取得、監査機能の実装、365日のサポート体制の構築などを、一つ一つクリアしていきました」

再びエンタープライズ市場に挑戦する際、カケハシは戦略的に大企業との関係を構築していった。中川氏は業界との付き合い方のバランスについてこう話す。「大企業や先進的な企業は、先進的だからこそ、市場全体よりも進んだ/固有の要望を持っていることも少なくありません。ただし、SaaSカンパニーとしての成長を考えると、汎用的に競争力のあるプロダクト作りにリソースをフルに投下したい。1社だけの個別の要望に”だけ”対応してしまうのはアーリーなフェーズでは避けるべきです」

大企業との関係構築はB2Bスタートアップが陥りがちな落とし穴の一つである。「大企業の『下請け的なポジション』になることは避けるべきです。しかし、彼らのネットワークや知見は非常に学ぶところがあります。適度な距離感を保ちつつ、Win-Winの関係を構築することが重要です」と中川氏はバランス感覚の重要さを強調する。

カケハシの事例は、B2Bスタートアップが段階的に市場を攻略し、大企業と戦略的な関係を構築していく上で、以下のような重要な示唆を提供している。

カケハシの経験は、特に規制の厳しい業界や、中小企業からエンタープライズまで共存している市場においては、汎用的に競争力のある状態を維持しながらも、多面的なニーズにどう応えていくか、戦略に沿った判断と周到な準備が肝要であるという点を示している。ビジネスを展開するB2Bスタートアップにとって、貴重な学びとなるだろう。す。そこはバランスが求められるようになるのではないでしょうか。

取材・記事執筆:斎藤健二

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2024.10.17

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!