特定業界にフォーカスした起業は、事業テーマの策定や適切な仲間集めにおいて独自のハードルが存在する。特に物流領域は、多くのプレイヤーが関与し、デジタル化の遅れや法規制などの業界特有の課題が多く、起業のハードルが高い領域の一つだ。

日本の産業を進化させるというミッションのもと、起業家向けソーシャルクラブ「Thinka」をアップデートした「Thinka+」では、2025年2月に第1回のイベントプログラムを開催。

株式会社Hacobu 代表取締役社長CEO・佐々木太郎氏をお招きし、「サプライチェーン」をテーマに、Hacobuがたどってきたリアルな起業ストーリーとビジネスモデルの変遷について学びを深めた。

本記事では、クローズドなディスカッションの中から、外部公開の許諾が得られた内容に限定し、コンテンツ化していく。

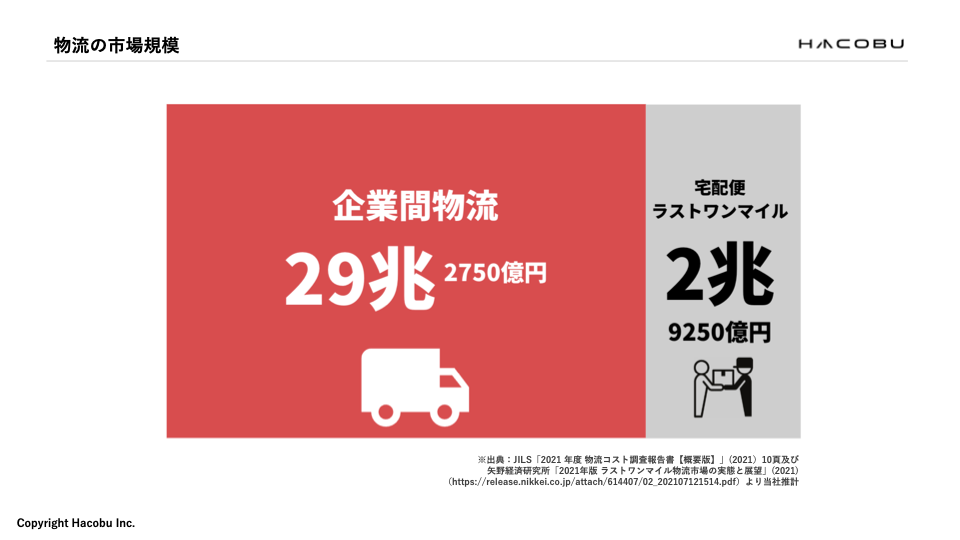

30兆円市場の「企業間物流」の効率化に挑むHacobu

――佐々木さんはHacobuを創業する前に化粧品のEコマース、食品のEコマースを手がけられていましたが、どのようなきっかけで「物流」に特化したHacobuを起業されたのでしょうか?

佐々木氏:1社目は化粧品のサンプルをサブスクリプション形式で毎月送るサービスを運営していました。2社目はハイエンドな食品ブランドやレストランを集めたECモールを運営していました。

当時から現在の社外取締役であるアスクル創業者の岩田彰一郎さんに相談しており、「起業するなら“大義”のあることをやるべきだ」と言われていました。しかし、大義とは何か、志とは何かが当時はよくわかりませんでした。

2社目の会社がうまくいかなかった時期に、一時的にコンサルタントの仕事を請け負って会社の赤字を補填していたところ、乳製品メーカーの卸子会社でコンサルティングを行うことになりました。このコンサルティングを通じて「企業間物流」という分野を知り、それが非常にアナログな状態であることに気づきました。

調査してみると、市場規模は非常に大きいにもかかわらず、デジタル化が進んでいない状況に衝撃を受けました。アクセンチュア時代のIT経験を活かして、この分野をデジタル化することが「大義ある仕事」だと思い、物流領域での起業を決意しました。ちょうど10年ほど前のことです。

――Hacobuのサービスについて簡単にご紹介いただけますか。

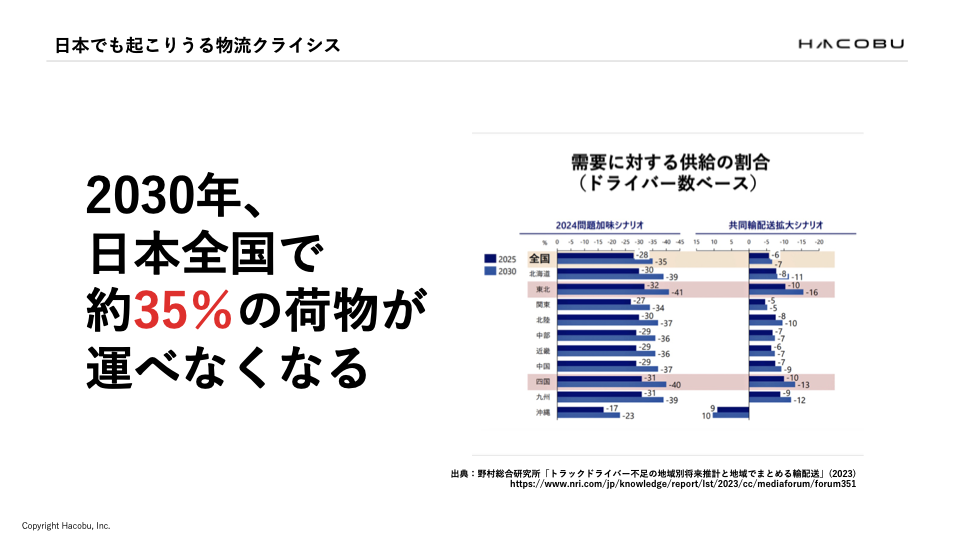

佐々木氏:Hacobuの事業領域である企業間物流には約30兆円規模の市場があります。しかしこの領域のインフラは現在危機的状況にあり、2030年には全体の35%の荷物が運べなくなる可能性があるという予測が出ています。工場への材料供給や製品出荷ができなくなれば、日本の経済成長に大きな影響を与えてしまう問題です。

特にトラックドライバーの不足が深刻で、企業間物流では一般産業より20%も人手不足が厳しい状況です。それにもかかわらず、非常に非効率な方法で物流が行われており、トラックの半分以上が空の状態で走っていたのです。政府も危機感を抱き、対策を進めており、岸田政権では物流に関する法律が二つ改正されました。これにより、物流のDXが加速しはじめています。

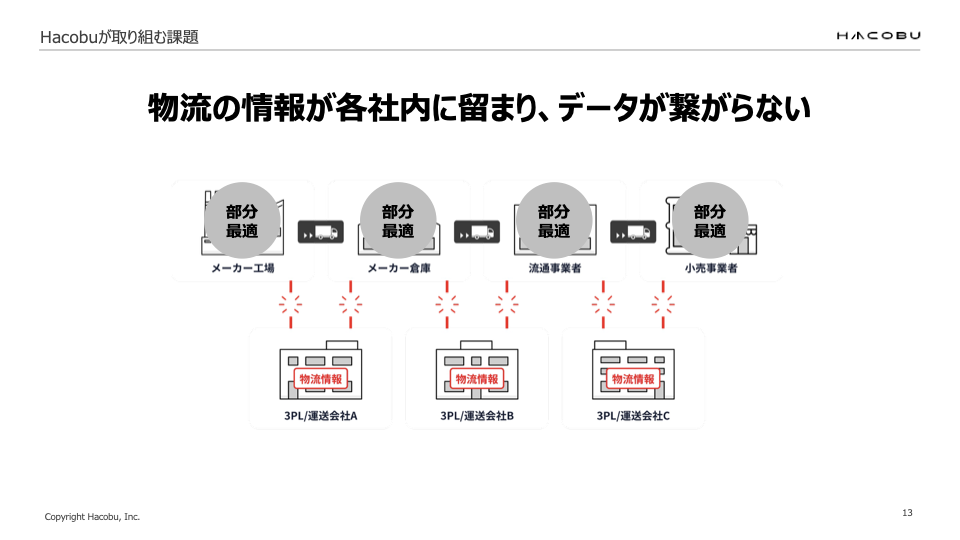

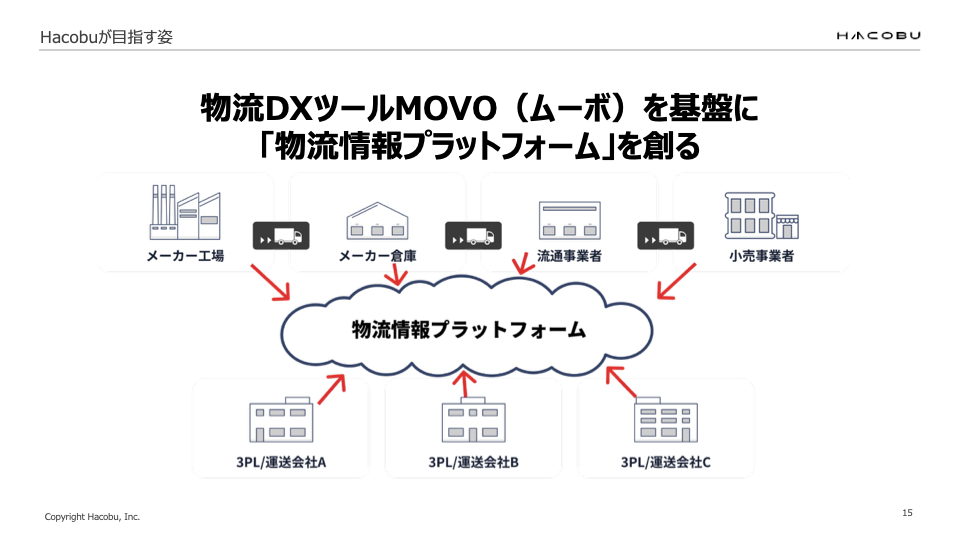

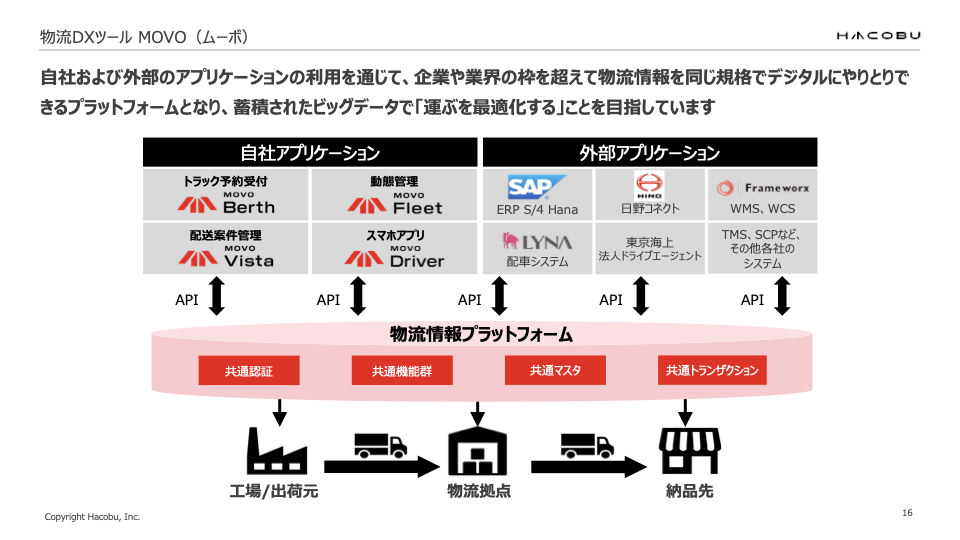

私たちは、企業間物流の世界に存在する、メーカー、小売り、卸など多くのステークホルダーをデジタルでつなぐ情報プラットフォームを構築しています。「どこからどこに、誰が、いつ、どのように、何を運んでいるか」という情報が、複数の会社にまたがって蓄積され、活用されることで、非効率を解消することが可能になります。このプラットフォームを広げるために、物流現場の課題を解決するアプリケーションを開発、それらが現場に浸透することでプラットフォームの拡大を図っています。

約3万事業所 拠点人がID(※1)を所持しており、国内の主要な物流拠点の約15%をカバーしています。また、日本に約80万人いるトラックドライバーのうち、約70万人(※2)が既に私たちのプラットフォームに登録しています。つまり、企業間物流という広大なインフラに初めて「みんなが使うプラットフォーム」が実現しつつあるということです。

データ活用の面では、昨年秋から業界横断型の「物流ビッグデータラボ」を創設し、大手メーカーや小売店など主要ユーザー各社のデータを共有・分析することで共同輸配送を目指すための取り組みを始めました。カーボンニュートラルの実現やドライバー不足など、物流課題の解決に向けた検討を行っていきます。

※1 MOVO 導入拠点に加えて、MOVO を利用する事業所のIDを合計した数字

※2 累計登録ドライバー数。利用者が「MOVO Berth」を利用する際に登録するドライバー電話番号の累計ID数

SMBからのアプローチ戦略は不発に

――私たちの相対する起業家の多くがピッチの際に「将来的に○○のプラットフォームになります」と説明されますが、実際のところプラットフォームビジネスの道のりは長く困難です。Hacobuでは2015年の創業時に、どのようなプロダクトから始め、どのような課題解決を目指していたのでしょうか?

佐々木氏:最初に気になったのは、トラック積載率の低さと、その解決方法として見せられたFAXの束です。「どこからどこに、何を運んでほしい」という情報が手書きで記載されていました。荷物の情報がいまだにFAX網を通じてやり取りされているという事実に衝撃を受け、これをインターネットで行えばもっと効率化できると考えました。そこで最初に開発したのが、運行情報を集めるための動態管理(位置情報)サービス『MOVO Fleet』でした。

そして、中小運送会社6万社のデジタル化から始めようと考え、中小運送会社に『MOVO Fleet』の売り込みを開始しました。しかし、これが本当に苦労したのです。

――苦労した原因は何だったのでしょうか?

佐々木氏:当時からスタートアップは、SMB(中小企業)から市場を開拓するというモデルが主流でした。私たちも中小企業に電話をかけまくってリードを取り、アポイントを取って商談するというプロセスを試みましたが、まずリードが取れず、アポイントも取れず、取れたと思って行っても担当者が不在、という状況が続きました。さらに、商談にこぎつけて「このシステムを導入すれば御社の事業が良くなります」と提案しても、「今のままで十分」と言われる。変化を望む意識がない企業が大多数だったのです。

――2015年から3年間、売上がほとんどない状況で、投資家からの資金調達に苦労されたのではないでしょうか。どのように資金調達を行い、この期間を乗り越えてきたのでしょうか?

佐々木氏:資金調達は本当に苦しい時期がありました。シードラウンドはVCからの調達で意外にもうまくいきましたが、次のラウンドが厳しかったです。シードではビジョンへの投資は可能でも、トラクションが出ていない状況で次のラウンドではVC調達は難しい。その時に救ってくれたのがアスクルとソニーでした。調達額は1.6億円。その後は、基本的には事業会社からの出資が多かったです。

セミナーをきっかけに得た気づきから、戦略転換とプロダクト開発に成功

――その後、どのようなきっかけで次の戦略を決めたのですか?

佐々木氏:実は最初は、ハードウェアベンチャーとしてスタートしました。物流業界ではトラックに法律で定められた運行記録計を装着する必要があります。この運行記録計は規制で守られた寡占市場で、非常に高価だったため、私たちは低価格の代替品を開発して広めようと考えていました。最初の9,000万円の調達と次の1.6億円の調達まではこの方針で進めていました。

しかしその後、方針転換し、ハードウェアを自社で製造せずに、ソフトウェアの開発に集中。SMBへのアプローチは2〜3年続け、3年目に転機が訪れました。以前の会社で取引のあった人脈を通じて、大手住宅メーカーグループの物流部門のキーパーソンを紹介してもらい、その方が私たちの構想に共感してくれたのです。当時の売上は非常に少なかったにもかかわらず、その企業と業務提携が決まりました。

また、提携先である大手住宅メーカーが持つ物流施設を利用している、メーカーや小売などの荷主企業約200社が集まるセミナーに、Hacobuとして登壇の機会をいただきました。セミナーで物流情報プラットフォーム構想を発表すると、大手小売と大手メーカーの担当者が大きく共感してくれたのです。

その後、当時の4階建ての雑居ビルオフィスに担当の方々が頻繁に来てくださり、話を深めました。その中で感じたのが「この人たちと協力しなければこの領域は変わらない」といいうこと。そこから、中小企業へのアプローチから、エンタープライズ企業へのアプローチへと変更しました。

――創業から2〜3回のピボットを経験され、多くの出会いの中で物流情報プラットフォームというビジョンに業界の皆さんが賛同してくださったことが大きな要因だったのですね。現在、Hacobuさんのお客様はエンタープライズ企業が多くなっていますが、エンタープライズは一般的に意思決定のリードタイムが長くなります。当時、どの課題を最優先に解決したいと考え、プロダクト開発されていたのでしょうか?

佐々木氏:『MOVO Fleet』を展開していた時期に、大手小売A社の担当者と話していた際、A社の物流センターへの納品プロセスについて聞きました。例えば、飲料メーカーがビールの商品を納品する際には、前日にFAXで「明日、このブランドのビールを100ケース納品したいです」と申請し、それに対してA社のセンターが「9時に来てください」と返信するFAXのやり取りが行われていた。つまり、A社が物流ネットワークの重要な結節点になっていることに気づいたのです。

例えば、A社にこのシステムが導入されれば、A社に納品するすべてのサプライヤーがこのシステムを使わなければならなくなります。これは正に私たちが目指していた物流情報プラットフォームの構築に近づける方法だと考え、トラック予約受付システム『MOVO Berth』の開発に全力を注ぎました。

――物流の世界では拠点ごとに物流網があるので、エンタープライズ企業と最初に関わる際には、一つの拠点だけで試すことが多いと思います。地域ごとに意思決定者も異なり、パワーバランスも違うでしょう。『MOVO Berth』ではどのような営業戦略を立て、展開を図っていったのでしょうか?

佐々木氏:私たちは「オセロの角戦略」と呼んでいましたが、サプライチェーンの中で「押さえると他に波及力がある箇所」を重視しました。例えば、小売業界大手のA社との契約を獲得すれば消費財の世界に大きなインパクトがあります。そのため、A社の要望をしっかり聞いて適応させたプロダクトを開発することにしました。A社からは「導入する場合は全拠点に導入」と話が進んでいたので、最初からそのつもりでした。

話をいただいたのが12月頃で、最初のリリースが1月、その後機能要望に対応し、4月頃に正式導入となりました。7月には東日本の全拠点、翌月には西日本の全拠点に導入されました。「A社の全拠点で導入されている」という実績を持って、他のエンタープライズ企業へのアプローチを行いました。

――様々な業界の投資先を見ていますが、トップダウンで全社展開を決め、実行できるお客様を獲得することは非常に珍しいケースだと思います。エンタープライズ企業への導入にあたり、鍵となるものはどのような点だったのでしょうか?

佐々木氏:もし『MOVO Berth』が、SIerが扱うような大規模で複雑なシステムだったら、おそらく全社導入は難しかったと思います。企業のお抱えSIerと競合してしまうシステムだと、意思決定プロセスは進められませんから。A社にとって『MOVO Berth』は、SIerに依頼するほどではないけれど、解決したい課題にアプローチできる、“ちょうどよいポジション”にあったのです。加えて、価格設定は安く、開発もスピード感をもって進め、機能も良いならば、断る理由がなくなると思っていました。

――最初から安い金額で導入すると後から価格を上げにくいという議論もよくありますが、戦略的に安く入って、なくてはならないものになった後に価格を上げるという考え方はありましたか?

佐々木氏:A社の場合、最初に導入した在庫型センターには本当に低価格で提供しました。その結果、全拠点への展開が実現し、後から導入した拠点には適切な価格で提供することができました。

――営業組織はどのように構成されていたのでしょうか?

佐々木氏:組織については非常に難しい課題でした。最初はThe Modelを採用したいという思いがありましたが、「これではエンタープライズにはなかなか深く入れない」という課題に直面しました。そこでエンタープライズセールスに強い人材を外資系IT企業から招聘し、エンタープライズ営業組織を構築しようとしたのですが、失敗してしまいました。

エンタープライズに売るという方針が、「高額で大規模なシステムを売る」という方向に傾きがちだったのです。それにより、プロダクトも複雑化し、開発スピードが落ち、顧客満足度も上がりにくく、セールスサイクルも長くなる傾向がありました。

そこで改めて体制を見直し、私たちは「プラットフォームを広げるためにアプリケーションを作っている」という姿勢に立ち返りました。つまり、少数のエンタープライズから高額な収益を得るモデルではなく、“多くのエンタープライズから適正価格で広く収益を得る”モデルだと、方針を再認識したのです。

結果として、組織の形態はThe Modelとほぼ同じものの、売り方が異なる形になりました。個別のプロダクトを様々な拠点に導入していくアプローチを取っています。1拠点でも、どのアプリケーションでもいいから導入してもらう。1か所でもランディングができれば、それが足がかりとなり、そこから上層部にアプローチし、全拠点展開の提案を行うことができると考えています。

物流領域で生き残れたのは「私心がなかったから」

――創業から10年経ちましたが、シリーズA、B、Cなど各ステージを振り返って、次のステージに進むために何をクリアしてきたと感じていますか?

佐々木氏:「運ぶを最適化する」というミッション、それを物流ビッグデータで実現するために物流情報プラットフォームを構築するというビジョンは一貫して変わっていませんが、アプローチ方法が変わりました。最初の3年間は中小運送会社からのボトムアップを目指していましたが、それをエンタープライズからのトップダウンに変更したことが大きな転換でした。

その後、MRRのグラフが指数関数的に成長し始めたのが創業から5年目頃です。この時点でPMFを達成したと感じ、リソースを投入すればグロースできるフェーズに入ったと判断しました。さらに、2~3年前からは国が動き出したことで、さらに大きな成長が見られるようになりました。

――5年目に指数関数的なMRR成長が始まった要因は、外部環境の変化でしょうか、それとも自社の戦略転換でしょうか?

佐々木氏:両方の要素があります。外部環境としては、当時から国土交通省が「ホワイト物流運動」を開始し、物流業界の働き方改革を推進し始めていました。しかし、より大きかったのは、エンタープライズへの戦略転換と『MOVO Berth』の開発、そしてA社への導入成功だったと考えています。

A社での導入後、もう一つの転機となったのは、アスクルの事例です。アスクルは当初、A社と同じ導入方法ではマッチしなかったのですが、アスクル向けのカスタマイズ版をリリースしたことで、全拠点導入を進めることができました。こうして「小売大手でもアスクルでも使われている」という実績を作れたことが大きかったと思います。

――最後に、10年間物流に取り組まれてきた経験から、この事業領域でPMFを達成するために注意すべき点について共有していただけますか?

佐々木氏:第一に、物流は非常に難易度の高い領域です。そのため、いかに多くの人に応援してもらえるかが重要です。多くの人に応援していただいたからこそ、私たちは今日まで続けてこられましたが、なぜ応援してもらえるかというと、「私心でやっていない」からだと言われます。

アスクルの岩田さんはよく「太郎君は金の匂いがしないのがいいよね」と言います。起業家としてそれでいいのかという疑問もありますが……。お金持ちになりたい、有名になりたいという動機で起業することも間違っていません。ただ、「物流」という領域では、そういった動機だけでは上手くいかないかもしれません。

二つ目は、レガシー産業全般に言えることですが、ロマンだけに走りすぎないことです。「ロマンと算盤」と言いますが、ロマンを実現するための現実的な方法のバランスが非常に難しいのです。「社会課題解決になる」という想いだけではなく、「それをどうやって広げるのか?」という視点は欠かせません。

Hacobuではプライシングに非常に気を使っています。私たちはいかに広く普及させるかを大切にしているので、プロダクト開発のメンバーともプライシングに関して議論をよくします。

例えば、トラックの積載率を把握するという課題。既存の解決策はカメラを多数設置し、高速回線でデータを飛ばして処理するという高額なものでしたが、そのようなアプローチでは普及は難しいと思います。普及できるかどうかを常に考え、需要曲線を頭の中でイメージして、プライシングを行っています。

最後に三点目。「最後まで立ち続ける」ことが非常に重要です。同じ頃に創業した企業や、少し後に似たような事業を立ち上げた企業も多くありましたが、厳しさから途中で離脱する人たちもたくさん見てきました。

私は物流の課題が気になって仕方がなく、常にそのことを考えているから諦められないのです。そういった“しつこさ”も必要な要素だと思います。逆にそれほどの思いがなければ、他の領域を選んだ方がいいかもしれません。

――物流をはじめとするレガシー産業でプロダクトを作り変革を起こすのは非常に困難だからこそ、考え続けることが大切であり、顧客の課題に共感し、応援してもらえる関係をどう構築するかが非常に重要だと感じました。本日はお時間をいただきありがとうございました。

記事執筆:落合真彩

編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team

2025.4.7

ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!